ГАЛЕРЕИ

- РАННИЕ РАБОТЫ, АНТВЕРПЕН, НЮЭНЕН(126 работ)

- ПАРИЖ (187 работы)

- АРЛЬ (178 работ)

- СЕН-РЕМИ-де-ПРОВАНС (147 работы)

- ОВЕР-сюр-УАЗ (78 работы)

- ЛИТОГРАФИИ, АКВАРЕЛИ, ПЕРВЫЕ РАБОТЫ (180 работ)

- НАБРОСКИ, ЭСКИЗЫ (1000 изображений)

- Пейзажи

- Ирисы

- Подсолнухи

- Автопортреты

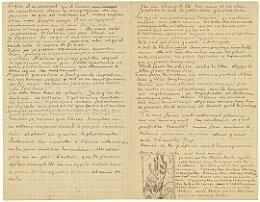

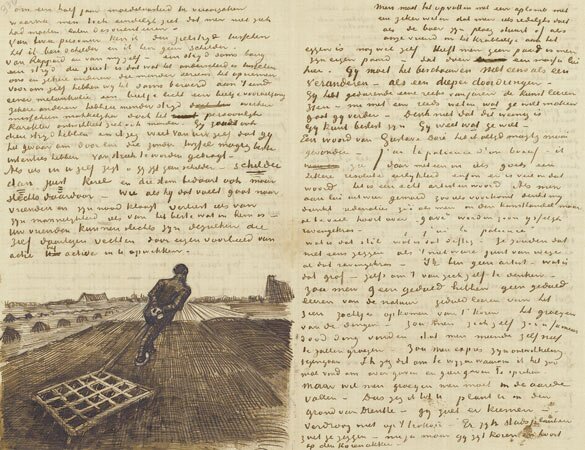

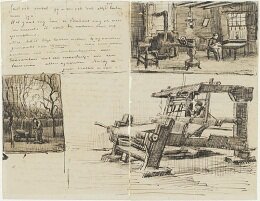

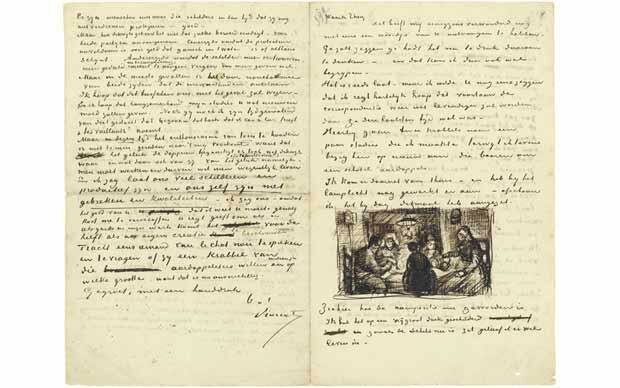

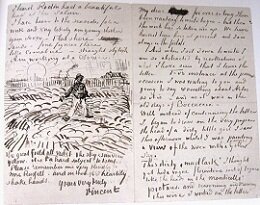

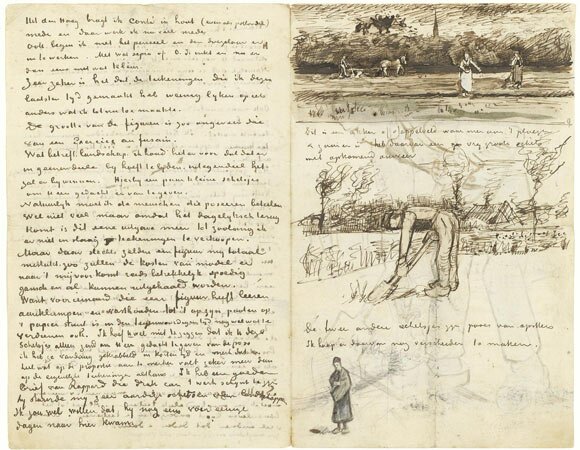

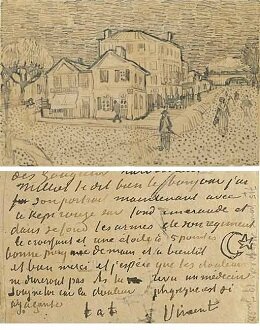

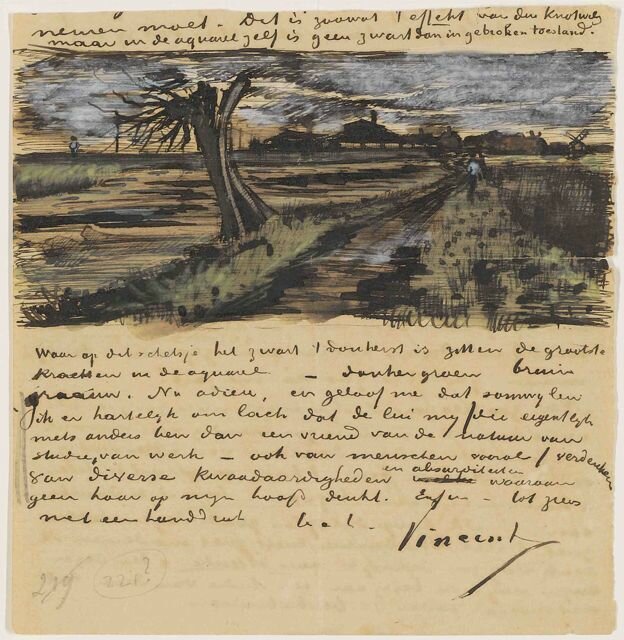

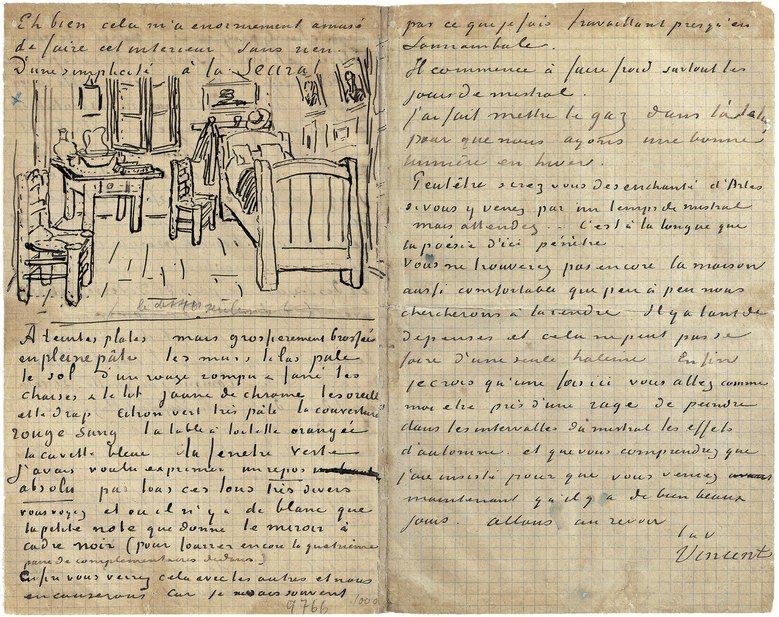

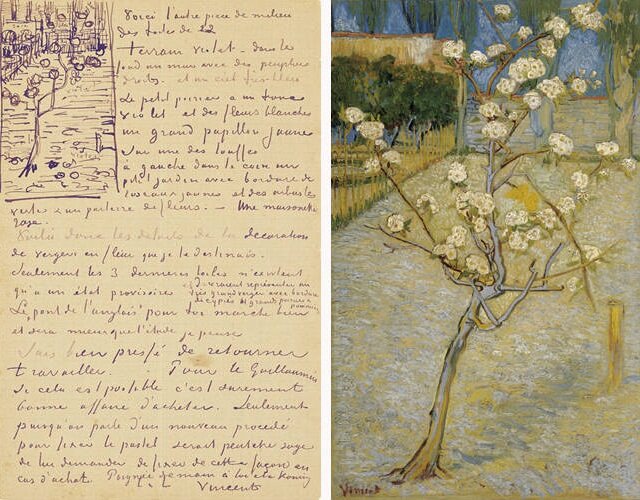

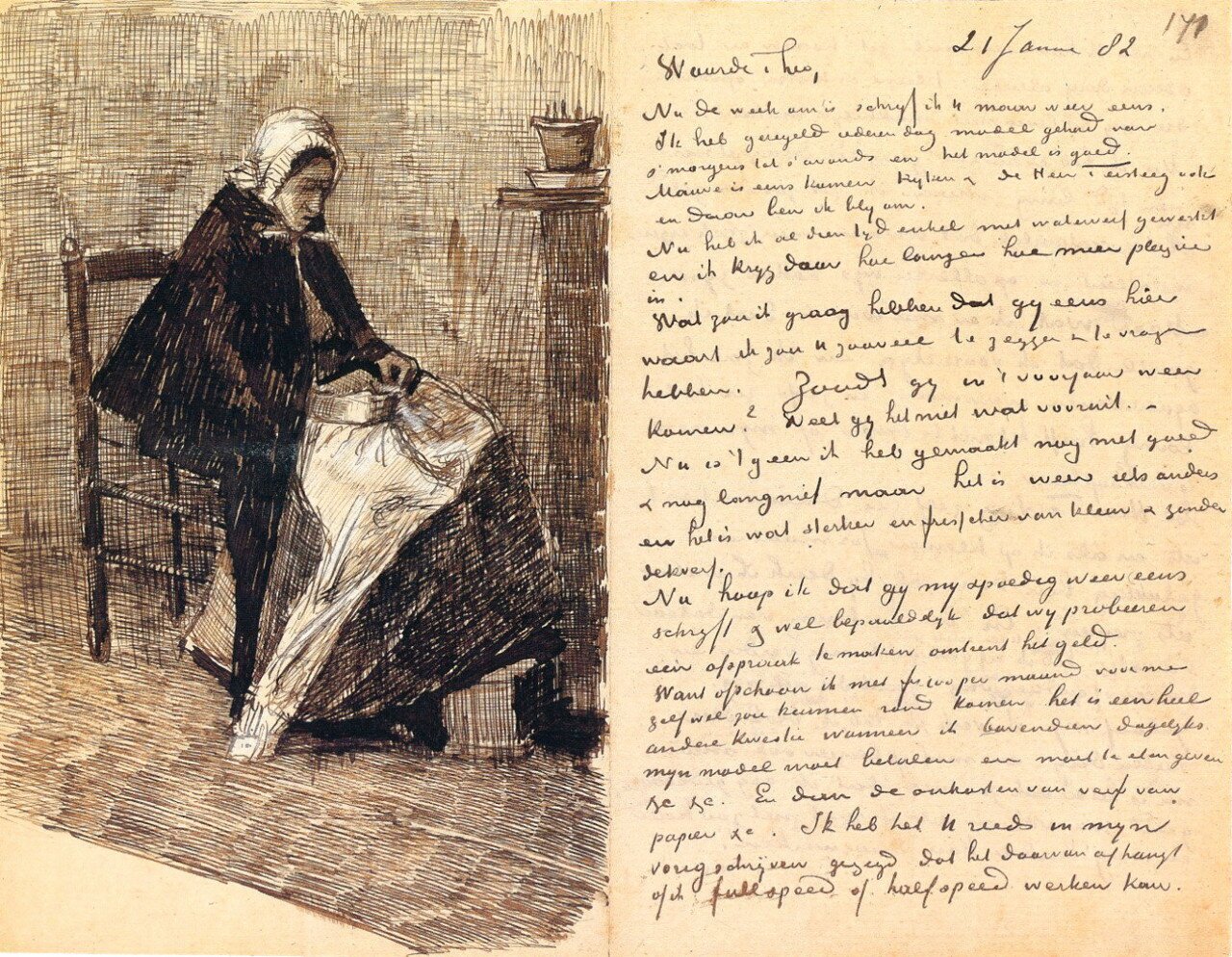

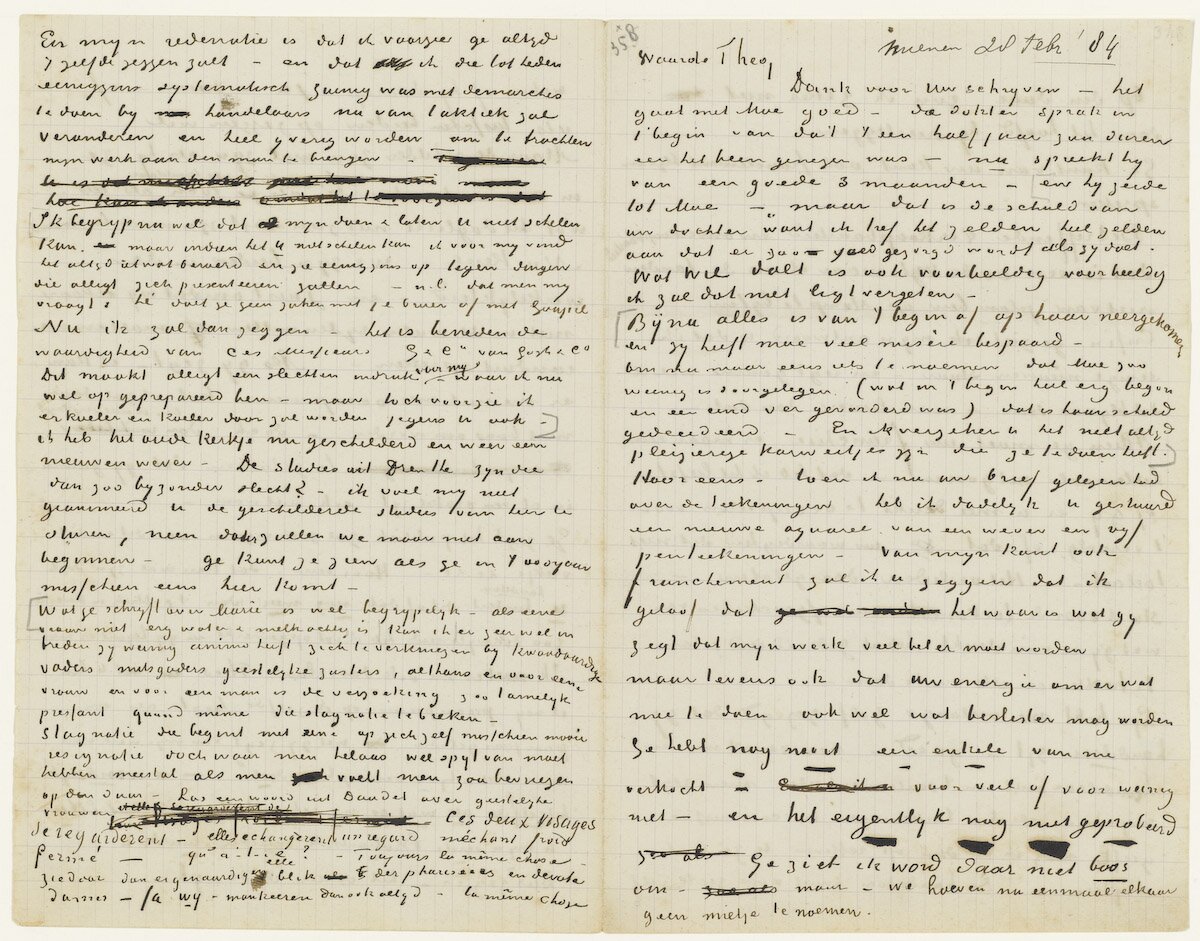

Письма Ван Гога

"Письма Винсента Ван Гога"

в начало...

450

Очень рад, что ты не возражаешь против моего намерения приехать в Париж. Думаю, что это поможет мне продвинуться вперед; я боюсь, что попаду в тупик, оставаясь здесь, продолжая вращаться в прежнем кругу и делая прежние ошибки. Кроме того, полагаю, что и тебе не повредит возможность возвращаться по вечерам домой, в собственную мастерскую. Впрочем, я должен сказать о себе совершенно то же самое, что ты пишешь о себе: ты разочаруешься во мне.

И все-таки надо объединяться: это поможет нам лучше понять друг друга...

Зиберт, преподаватель по классу рисования, который вначале разговаривал со мной так, как я тебе писал, сегодня явно пытался затеять со мной ссору — вероятно, для того, чтобы избавиться от меня; но у него ничего не вышло, потому что я сказал: «Зачем вы затеваете со мной ссору? Я не хочу ссориться и во всяком случае не имею ни малейшего желания противоречить вам; вы же просто нарочно хотите поссориться со мной»...

Он, видимо, никак не ожидал такого отпора и не нашел, что сказать; но в следующий раз он, конечно, может взять верх.

А стоит за этим делом то, что у нас в классе обсуждают мои работы, и я однажды после занятий сказал — не Зиберту, а кое-кому из воспитанников, — что их рисунки совершенно неправильны...

При нужде я мог бы пройти курс рисования с античных гипсов и без преподавателя, отправляясь, например, рисовать в Лувр. В случае необходимости я так и сделаю, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы мои работы поправляли, если только поправки не превращаются в нарочитые придирки, лишенные какого-либо основания, кроме моей несколько своеобразной манеры работать, которой я и отличаюсь от других...

То, что я рисую с гипсов, объясняется желанием «ne pas prendre par le contour, mais prendre par le milieu»; я еще не овладел таким методом, но чувствую его все больше и несомненно буду продолжать в том же духе: это очень интересно...

В наше время есть так много интересного, особенно если предположить, что мы еще станем очевидцами начала гибели нынешнего общественного строя.

Нашей эпохе присуща та же бесконечная поэтичность, которая есть в осени или в закате солнца, когда становится особенно ясно, что в природе имеет место некое таинственное развитие. И в искусстве, если угодно, после Делакруа, Коро, Милле, Дюпре, Тройона, Бретона, Руссо и Добиньи тоже намечается декаданс. Que soit! Но декаданс этот исполнен такого очарования, что мы все еще можем ожидать появления поразительно красивых вещей, которые, впрочем, каждый день и делаются...

Меня не удивит, если, свыкнувшись с мыслью о нашей совместной жизни, ты будешь все больше удивляться тому, что на протяжении целых десяти лет мы так мало находились вместе. Но теперь с этим покончено, и я от всего сердца надеюсь, что больше так не будет.

451

Мы должны преисполниться воодушевления и выбросить за борт все сомнения, а также известное недоверие к себе.

Хочешь знать, на каком фундаменте можно строить, сохраняя душевный покой даже тогда, когда ты одинок, никем не понят и утратил всякую надежду добиться материального благополучия?

Этот фундамент — вера, которая остается у тебя при любых условиях, инстинктивное ощущение того, что уже происходят огромные перемены и что скоро переменится все.

Мы живем в последней четверти века, который, как и предыдущий, завершится грандиозной революцией. Но даже предположив, что мы оба увидим ее начало в конце нашей жизни, мы, конечно, все равно не доживем до лучших времен, когда великая буря очистит воздух и обновит все общество. Хорошо уже и то, что мы не дали одурманить себя фальшью нашего времени и в его нездоровой гнетущей духоте увидели признак надвигающейся грозы. Надо говорить так: нас еще гнетет удушливый зной, но грядущие поколения уже смогут дышать свободнее. В это с наивностью взрослых детей верят даже Золя и Гонкуры, суровейшие аналитики, чьи диагнозы так беспощадны и так точны.

Те, которых ты упоминал — Тургенев и Доде, — тоже работают не без цели, тоже не отказываются заглянуть вперед. Но все они, и с полным основанием, избегают утопических предсказаний и в какой-то мере являются пессимистами, ибо, анализируя историю нашего века, с ужасом видишь, что даже самая благородная революция порою ни к чему не приводит.

Но одно то, что тебе не надо вечно оставаться наедине со своими мыслями и чувствами, то, что ты работаешь и думаешь вместе с другими людьми, — уже большая поддержка. Благодаря ей можешь больше и чувствуешь себя неизмеримо счастливее.

Я уже давно хочу, чтобы именно так было между нами; уверен, что, оставшись в одиночестве, ты быстро пришел бы в состояние подавленности, потому что времена теперь невеселые, а значит, удовлетворение находишь только в работе.

Посылаю тебе упомянутый мной роман Гонкуров, прежде всего ради предисловия, в котором кратко изложены цели и история их работы.

Ты увидишь, что эти люди, в сущности, не были счастливы, равно как Делакруа, сказавший о себе: «Я совсем не был счастлив в том смысле, в каком понимал счастье прежде»...

Так же несчастливы были и последние дни старика Тургенева. Он тогда часто общался с Доде. Эти восприимчивые, тонкие, проницательные, как женщины, и по-женски чувствительные к своим собственным страданиям люди до конца были полны жизни и самосознания, чужды безразличного стоицизма и презрения к жизни. Повторяю: эти люди умерли так, как умирают женщины — без навязчивой идеи бога, без абстракций, неизменно оставаясь на твердой почве жизни и привязанные только к ней. Повторяю: они умерли, как женщины, которые много любили — с кровоточащими сердечными ранами, что напоминает слова Сильвестра о Делакруа: «Так, почти улыбаясь, он и умер».

Нам покамест рано об этом думать; напротив, нам сначала еще надо поработать, пожить, хотя и не наслаждаясь счастьем в обычном смысле этого слова. Но, что бы ни сулило нам будущее, не сомневайся, что я буду рад поработать годик у Кормона, если уж мне не представится возможность порисовать в Школе изящных искусств или в какой-нибудь мастерской, о которых я столько здесь слышал...

В конце концов, секрет, дающий человеку вторую молодость, — это работа...

Скажи, ты читал Карлейля?.. Это тоже был человек, много дерзавший и видевший много дальше, чем другие. Но сколько я ни знакомлюсь с жизнью таких людей, всюду одна и та же история — нехватка денег, плохое здоровье, сопротивление окружающих, одиночество, короче говоря, мука от начала до конца.

452

Должен откровенно сказать, что на душе у меня станет гораздо легче, если ты одобрительно отнесешься к моему намерению приехать в Париж значительно раньше, чем в июне или июле...

Должен также сообщить, что хотя я продолжаю ходить в Академию, придирки тамошних преподавателей становятся для меня невыносимы, потому что они, как и прежде, оскорбительны. Я же упорно стараюсь избегать ссор и иду своим путем. Я уже напал на след того, что ищу, и нашел бы его, пожалуй, еще скорее, если бы мне позволили рисовать с гипсов одному, без присмотра. Тем не менее я рад, что пошел в Академию, так как в изобилии вижу там примеры того, к чему приводит стремление prendre par le contour.

A ведь это именно то, чем там систематически занимаются и из-за чего придираются ко мне. «Делайте сначала контур: у вас неправильный контур; я не стану поправлять рисунок, если вы будете моделировать прежде, чем основательно закрепите контур». Как видишь, все вечно сводится к одному и тому же. А поглядел бы ты, какие плоские, безжизненные, пресные результаты дает такая система!

Повторяю: да, я очень рад, что имел возможность наблюдать все это так близко...

Впрочем, это не так уж важно. Вопрос в другом — в том, чтобы попытаться найти более эффективный метод работы.

В Академии зашли так далеко, что уверяют: «Цвет и моделировка не имеют значения — этому можно научиться очень быстро; контур — вот что самое существенное и самое трудное».

Как видишь, и в Академии можно научиться кое-чему новому: я никогда прежде не знал, что цвет и моделировка даются сами собой.

Как раз вчера я закончил рисунок, который делал на конкурс по вечернему классу. Это известная тебе статуя Германика.

Так вот, я уверен, что займу последнее место, потому что рисунки у всех остальных в точности одинаковы, мой же — совершенно другой. Но я видел, как создавался рисунок, который они сочтут лучшим: я как раз сидел сзади; этот рисунок абсолютно правилен, в нем есть все, что угодно, но он мертв, и все рисунки, которые я видел, — такие же...

Здесь очень мало пользуются обнаженной женской моделью — в классе, по крайней мере, никогда, да и частным образом чрезвычайно редко.

Даже в классе антиков на десять мужских фигур приходится одна женская. Так оно, конечно, куда легче.

В Париже с этим будет, несомненно, гораздо лучше. Право, мне кажется, что постоянное сравнение мужской фигуры с женской, которые всегда и во всем совершенно непохожи друг на друга, очень многому учит. Женская фигура — это, может быть, difficulte supreme,1 но чего бы стоили без нее искусство и сама жизнь?

1 Наивысшая трудность (франц.).

453

Какая жалость, что, постепенно приобретая опыт, человек в то же время утрачивает молодость. Будь это не так, жизнь была бы, право, слишком хороша...

Работать и мыслить совместно — это поистине блистательная идея.

Я ежедневно нахожу новые подтверждения тому, что главная причина всех бедствий художников заключается в их раздорах, в нежелании объединиться, в том, что они не помогают, а лгут друг другу. Ни на секунду не сомневаюсь, что, веди мы себя в этом отношении разумнее, мы бы уже через год вышли на более верную дорогу и почувствовали себя счастливее...

Сегодня воскресенье, день почти весенний; утром я совершил долгую одинокую прогулку через весь город, по парку, вдоль бульваров. Погода была такая, что в деревне, по-моему, уже можно было слышать пение первого жаворонка.

Одним словом, во всем чувствовалось нечто вроде возрождения.

И, однако, какая подавленность чувствуется в делах и в людях! Думаю, что не преувеличиваю, рассматривая повсеместные забастовки и т. д. как очень серьезный симптом. Грядущим поколениям эти забастовки, конечно, покажутся далеко не бесполезными, потому что тогда дело будет уже выиграно. Однако сейчас для каждого, кто должен зарабатывать свой хлеб, стачка — вещь очень трудная, тем более что — как легко предвидеть — положение с каждым годом будет становиться все хуже. Коллизия — рабочий против буржуа — сегодня не менее оправдана, чем сто лет тому назад коллизия — третье сословие против двух остальных. Нам лучше всего помалкивать: судьба не на стороне буржуа, и нам придется еще многое пережить, потому что конец отнюдь не близок. На улице весна, а сколько тысяч людей мечется в отчаянии!

Разумеется, я не хуже самого неисправимого оптимиста вижу, как в весеннем небе парит жаворонок. Но я вижу и то, как девушка, которой едва стукнуло двадцать и которая могла бы отличаться хорошим здоровьем, становится жертвой чахотки и, вероятно, утопится, не дожидаясь, пока ее убьет болезнь.

Когда постоянно вращаешься в так называемом обществе, среди состоятельных буржуа, все это, вероятно, замечаешь не так остро; но когда, как я, долгие годы получаешь на обед la vache enragee, тогда уже нельзя отмахнуться от такого весомого факта, как всеобщее обнищание.

Если человек даже бессилен исправить и спасти положение, он все-таки может посочувствовать и проявить сострадание.

Возьмем, к примеру, Коро, натуру особенно безмятежную, особенно глубоко воспринимавшую весну. Разве он не прожил всю свою жизнь как простой рабочий, разве он не был исполнен сочувствия к горестям ближних? В его биографии меня поразил один факт: в 1870— 1871 гг., когда он был уже глубоким стариком, хотя несомненно мог еще любоваться ясным небом, он, тем не менее, посещал госпитали, где лежали и подыхали раненые.

Иллюзии разбиваются, подлинно великое остается; можно сомневаться во всем, но в таких людях, как Коро, Милле и Делакруа, — сомневаться нельзя.

457

Все время, что я жил здесь, я дружил с одним стариком французом, чей портрет — он одобрен Ферлатом — я написал и покажу тебе. Для этого бедняги из-за его возраста зима оказалась еще тяжелее, чем для меня: состояние здоровья у него прямо-таки критическое. Сегодня я стащил его к тому же врачу, у которого побывал сам; ему, видимо, придется лечь в больницу на операцию. Вопрос этот решится завтра.

Несчастный так нервничал, что мне пришлось долго убеждать его, прежде чем он согласился пойти со мной и выслушать свой приговор: он знал, что серьезно болен, но боялся довериться больничному врачу.

Не знаю, чем все это кончится. Возможно, в марте я пробуду здесь еще несколько дней, чтобы не оставлять беднягу в одиночестве.

В конце концов самое интересное в жизни — люди: сколько ни изучай их, все мало. Вот почему такие мастера, как Тургенев, могут по праву считаться великими: они учат нас наблюдать. Современный роман, начиная, скажем, с Бальзака, отличается от всего, что было написано в предшествующие века: он бесспорно прекраснее.

Тургенев особенно интересует меня теперь, когда я прочел о нем статью Доде, где отлично разобраны и его творчество, и его характер. Он — образец человека: даже в старости во всем, что касалось работы, он остался молод и остался только потому, что ему всегда было чуждо самодовольство и он всегда стремился работать лучше.

458

Антверпен мне, в общем, очень понравился. Конечно, было бы лучше, если бы я явился туда во всеоружии опыта, какой накопил за время пребывания там. Будь это возможно, мне жилось бы, несомненно, много лучше; но, увы, на каждом новом месте всегда начинаешь, как greenhorn.1 Впрочем, я надеюсь еще вернуться в Антверпен: тому, кто стремится жить свободно и творчески, здесь осуществить свои стремления, пожалуй, легче, чем где бы то ни было.

1 Зеленый юнец, новичок (англ.).

Кроме того, тут видишь всяких людей — англичан, французов, немцев, бельгийцев, а значит, встречаешь разнообразные типы.

Если в мире есть город, сколько-нибудь похожий на Париж, то это именно Антверпен, а не Брюссель. Во-первых, он представляет собой место скопления всех национальностей; во-вторых, это деловой центр; в-третьих, город очень оживлен и в нем есть где поразвлечься.

Еще раз тщательно взвесь, нельзя ли придумать такую комбинацию, которая позволила бы мне перебраться в Париж до начала июня. Мне этого очень хочется: я убежден, что так будет лучше по многим причинам, которые я уже излагал. Добавлю только, что мы сможем гораздо тщательнее обдумать вопрос о найме мастерской в июне, если оба окажемся в Париже несколько ранее и успеем обсудить все за и против.

ПИСЬМА

К АНТОНУ ВАН РАППАРДУ

1881—1885

Голландский живописец и график Антон ван Раппард (1858—1892) в 1880—1885 гг. был близким другом Винсента и единственным, кроме Тео, человеком, который уже в эти ранние годы распознал и оценил его талант. Их дружба началась в Брюсселе зимой 1880/81 г., когда Винсент ежедневно работал в мастерской Раппарда. Раппард остался верен этой дружбе и в гаагский период, когда «порядочное» общество отвернулось от Ван Гога. Конец ей положил сам Винсент, раздраженный критическими замечаниями Раппарда по поводу его работ, сделанными с позиций академизма.

P1 Эттен, 12 октября 1881

Только что получил от тебя книгу «Гаварни, человек и художник»; благодарю, что ты не забыл вернуть ее. Гаварни, по-моему, — великий художник и, конечно, очень интересен как человек. Время от времени он, несомненно, ошибался — взять, например, его отношение к Теккерею и Диккенсу, но такие ошибки в природе всех людей.

Кроме того, он, по-видимому, раскаялся в своем поведении, так как впоследствии посылал рисунки людям, к которым вначале относился недостаточно хорошо. Впрочем, сам Теккерей вел себя по отношению к Бальзаку подобным же образом и, кажется, зашел еще дальше; тем не менее они, в сущности, родственные души, хотя это не всегда бывало ясно им самим...

Не терпится узнать, какие у тебя планы на зиму. В случае, если ты поедешь в Антверпен, Брюссель или Париж, обязательно загляни по пути к нам; если же останешься в Голландии, мы, надеюсь, будем встречаться. Зимой здесь тоже очень красиво, и мы, несомненно, сумеем кое-что сделать: если нельзя будет писать на воздухе, поработаем с моделью, скажем, в доме у кого-нибудь из крестьян.

Последнее время я много работал с моделью, так как подыскал людей, которые охотно соглашаются позировать. У меня готовы всевозможные этюды — мужчины, женщины, землекопы, сеятели и т. д. В настоящий момент я много работаю углем и черным карандашом, пробую также сепию и акварель. Не скажу, что ты обнаружишь в моих рисунках успехи, но перемену в них ты несомненно усмотришь...

Я очень удивлюсь, если ты спокойно не проживешь эту зиму в Эттене; лично мое намерение именно таково — я ни в коем случае не поеду за границу. Ведь с тех пор как я вернулся в Голландию, я сделал довольно большие успехи не только в рисовании, но и во многом другом. Вот я и намерен потрудиться здесь еще некоторое время: я провел за границей — в Англии, Франции и Бельгии — так много лет, что мне давно уже пора некоторое время снова побыть на родине...

Уверен, что если бы ты мог приехать на этих днях, пока продолжается листопад, то даже за одну неделю сумел бы сделать что-нибудь очень хорошее. Если решишь приехать, мы все будем в восторге.

P 2 Эттен, 15 октября 1881

Итак, ты серьезно намерен еще до рождества отправиться в Брюссель, чтобы писать там обнаженную натуру.

Что ж, я это понимаю, особенно при твоем теперешнем настроении, и отпускаю тебя с легким сердцем. Ce que doit arriver arrivera.1

1 Чему быть, того не миновать (франц.).

Уверен, что ты не должен рассматривать несколько дней, проведенных в Эттене, как пренебрежение своими обязанностями, наоборот, считай само собой разумеющимся, что, находясь здесь, ты не изменишь своему долгу: ведь ни ты, ни я не будем сидеть тут без дела.

Если захочешь, ты сможешь порисовать здесь и фигуру. Не помню, говорил ли я тебе, что мой дядя в Принсенхаге видел маленькие наброски в твоем письме и нашел их очень хорошими, он с удовольствием отметил, что ты делаешь успехи как в рисунке фигуры, так и в пейзаже...

Я держусь того мнения, Раппард, что вначале тебе следует работать с одетой модели. Нет никакого сомнения, что обнаженную модель также следует изучать, и притом основательно, однако в жизни нам приходится иметь дело с одетыми фигурами, разве что ты намерен пойти путем Бодры, Лефевра, Энне и многих других, кто сделал своей специальностью обнаженную натуру. В таком случае тебе, конечно, придется почти исключительно посвятить себя изучению обнаженной модели, и, чем больше ты ограничишь себя, сосредоточиваясь только на ней, тем лучше. Но я в общем-то не думаю, что ты изберешь такой путь: ты слишком глубоко чувствуешь многое другое. Женщина на поле, собирающая картофель, землекоп, сеятель, девушка на улице или дома кажутся тебе настолько прекрасными, что ты едва ли возымеешь желание трактовать их в совсем иной манере, чем ты это делал до сих пор. У тебя слишком глубокое чувство цвета, слишком тонкое восприятие тона, ты слишком пейзажист, для того чтобы пойти по стопам Бодри. Это верно еще и потому, Раппард, что ты, как мне кажется, тоже окончательно осядешь в Голландии. Ты слишком голландец, для того чтобы стать вторым Бодри. Тем не менее, я счастлив узнать, что ты пишешь такие красивые этюды обнаженной фигуры, как те два больших, что я видел: лежащую коричневую и сидящую фигуры. Я сам не прочь бы написать такое. Я высказываю тебе откровенно все, что думаю; ты, со своей стороны, должен платить мне тем же.

Замечание, сделанное тобой по поводу «Сеятеля»: «Этот человек не сеет, а позирует для фигуры сеятеля»,— очень метко. Однако я смотрю на свои нынешние работы исключительно как на этюды с модели и не претендую ни на что иное.

Лишь через год или даже несколько лет я получу возможность сделать сеятеля, который по-настоящему сеет; тут я с тобой согласен.

Ты сообщаешь, что ничего не делал на протяжении двух недель. Мне, конечно, знакомы такие периоды: они у меня тоже бывали прошлым летом, когда я работал над рисунком не непосредственно, а, так сказать, косвенно. Это такое время, когда проходишь через какие-то метаморфозы.

Я видел «Панораму» Месдага. Я был там с художником де Боком, который делал ее вместе с ним; де Бок рассказал мне об инциденте, происшедшем после того, как она была закончена, и этот инцидент показался мне очень забавным.

Знаком ли ты с художником Дестре? Между нами говоря, он воплощение слащавого педантизма. Так вот, однажды этот господин явился к де Боку и высокомерно, снисходительно и медоточиво объявил: «Де Бок, я тоже был приглашен писать эту панораму, но отказался ввиду того, что это так антихудожественно».

На что де Бок ответил: «Господин Дестре, что легче — писать панораму или отказаться писать панораму? Что более художественно — сделать вещь или не сделать ее?» Полагаю, что ответ угодил прямо в цель.

У меня хорошие вести от моего брата Тео. Он шлет тебе горячий привет. Не пренебрегай возможностью поддерживать с ним знакомство и время от времени пиши ему. Он умный, энергичный человек, и я очень сожалею, что он не художник, хотя для самих художников очень хорошо, что существуют такие люди, как он. Ты сам убедишься в этом, если поближе познакомишься с ним...

Я разыскиваю одно стихотворение, кажется, Томаса Гуда: «Песнь о рубашке»; не слышал ли ты случайно о нем, а если слышал, то не можешь ли как-нибудь раздобыть его мне?..

Говоря откровенно, Раппард, я охотно сказал бы тебе: «Оставайся здесь». Хотя у тебя, конечно, могут быть неизвестные мне, но достаточно веские причины не отказываться от своего плана.

Поэтому, рассуждая исключительно с творческой точки зрения, я скажу лишь, что, по моему мнению, ты, как голландец, будешь больше чувствовать себя дома в голландском интеллектуальном окружении и получишь больше удовольствия, работая (будь то фигура или пейзаж) в соответствии с характером нашей страны, чем специализировавшись исключительно на обнаженной фигуре.

Хоть я люблю Бодри и других, например Лефевра и Энне, я безусловно предпочитаю им Жюля Бретона, Фейен-Перрена, Милле, Улисса Бютена, Мауве, Артца, Израэльса и т. д.

Говорю так потому, что уверен: в сущности, ты и сам того же мнения. Ты, конечно, знаешь очень много в различных областях искусства, но и я видел не меньше твоего. Я, так сказать, новичок лишь в искусстве рисования, но тем не менее вовсе не такой уж плохой судья в вопросах искусства вообще, и тебе не следует слишком легко отмахиваться от тех немногих суждений, какие я высказываю. А как я понимаю, самое лучшее для нас с тобой — работать с натуры в Голландии (фигура и пейзаж). Тут мы остаемся сами собой, тут мы у себя дома, тут мы в своей стихии. Чем больше мы узнаем о том, что делается за границей, тем лучше; но мы никогда не должны забывать, что корнями своими уходим в голландскую почву.

P 3 Эттен, 2 ноября 1881

Рад, что тебе удалось быстро найти квартиру и ты теперь живешь возле Академии.

Насчет некоего невысказанного вопроса, который я прочел между строк твоей открытки, замечу, что отнюдь не считаю «глупостью» твое решение поступить в вышеупомянутое святилище; напротив, я считаю такое решение мудрым, даже настолько мудрым, что мне почти хочется сказать — чересчур мудрым.

На мой взгляд, было бы куда лучше, если бы ты остался здесь и твоя экспедиция не состоялась, но уж раз ты предпринял ее, я от всей души желаю тебе успеха и не сомневаюсь в нем, невзирая ни на что и quand meme.1

1 Несмотря ни на что (франц.).

Даже усердно посещая занятия в Академии, ни ты, ни другие никогда не станете в моих глазах «академиками» в уничижительном смысле этого слова. Я, разумеется, не принимаю тебя за одного из этих педантов, которых можно назвать фарисеями от искусства и образцом которых, на мой взгляд, является «добряк» Сталларт...

Пожалуйста, не считай меня фанатиком или человеком предвзятым. Конечно, у меня, как и у любого из нас, хватает мужества брать чью-либо сторону: иногда в жизни поневоле приходится высказать то, что думаешь, откровенно выложить свое мнение и держаться его.

Но, принимая во внимание, что я изо всех сил стараюсь видеть во всем сперва бесспорно хорошую сторону и лишь потом, с крайней неохотой, замечаю также и плохую, я беру на себя смелость утверждать, что постепенно выработаю широкий непредубежденный, так сказать, великодушный взгляд на вещи, даже если сейчас еще не дошел до этого. Поэтому я рассматриваю как «une petite misere de la vie humaine» встречу с человеком, который считает, что он всегда прав, и требует, чтобы его всегда считали правым; поэтому же я так сильно сомневаюсь в собственной непогрешимости и непогрешимости всех детей человеческих вообще.

Что касается тебя, то ты, по-моему, тоже стремишься к великодушному, широкому и непредубежденному взгляду на вопросы жизни и особенно искусства. Поэтому я отнюдь не смотрю на тебя как на фарисея в нравственном и художественном смысле.

Тем не менее такие люди, как мы с тобой, при всей чистоте своих намерений, в конце концов также не совершенны и часто совершают очень тяжкие ошибки, а кроме того, находятся под влиянием окружения и обстоятельств. И мы обманывали бы себя, если бы возомнили, что твердо стоим на ногах и что нам нечего опасаться падения.

Мы с тобой думаем, что твердо стоим на ногах, но malheur a nous,1 если мы станем безрассудно храбры и неосмотрительны лишь потому, что уверены — и с некоторым основанием — в наличии у нас известных достоинств. Переоценивая то хорошее, что в нас есть (если оно действительно есть), легко можно прийти к фарисейству.

l Горе нам (франц.).

Когда в Академии или еще где-нибудь ты пишешь энергичные этюды с обнаженной модели вроде тех, которые показывал мне, когда я рисую людей, копающих картошку на поле, мы делаем хорошие вещи, благодаря которым добьемся успеха. Но мне кажется, мы должны становиться особенно недоверчивы и держаться особенно начеку по отношению к самим себе, как только замечаем, что стоим на верном пути.

В таком случае мы должны сказать себе: «Мне надо быть особенно осторожным, потому что я такой человек, который способен сам себе все испортить своей неосмотрительностью именно в тот момент, когда все по видимости идет хорошо». Каким же образом должны мы соблюдать осторожность? Этого я точно определить не могу, но я самым решительным образом держусь того мнения, что в упомянутом выше случае необходимо соблюдать осторожность, ибо то, на чем я настаиваю, я познал на основании моего собственного горького опыта, ценой собственных страданий и стыда...

Итак, я одобряю твое решение писать обнаженную натуру в Академии именно потому, что уверен: в отличие от фарисеев, ты не сочтешь себя праведником и не станешь смотреть на тех, чьи взгляды отличаются от твоих, как на людей незначительных. К этому убеждению, которое становится все более глубоким, меня привели не твои слова и уверения, а твоя работа...

И все-таки мне хотелось бы, чтобы ты писал обыкновенных людей в одежде. Нисколько не удивлюсь, если ты преуспеешь именно в этом: я часто думаю о том клерке, портрет которого ты нарисовал во время проповеди досточтимого и ученого отца Кама. Но с тех пор я не видел у тебя подобных рисунков. А жаль! Уже не исправился ли ты случайно и не стал ли прислушиваться к проповедям, вместо того чтобы обращать все внимание на проповедника и его аудиторию?

P 4 Эттен, 12 ноября 1881

Не получив от тебя до сих пор письма, я подумал: «Наверно, Раппарду пришлось не по вкусу мое последнее письмо: в нем, видимо, содержалось нечто такое, от чего он пришел в скверное настроение». Qu'y faire? Но предположим, я прав. Разве это хорошо с твоей стороны? Я, конечно, не всегда могу разобраться, верны или неверны мои рассуждения, уместны они или неуместны. Но я знаю одно: как бы грубо и резко я ни выражался в письмах к тебе, я питаю к тебе такую горячую симпатию, что, спокойно прочитав и перечитав мое послание, ты всегда увидишь и почувствуешь, что человек, который говорит с тобой таким образом, не враг тебе. А зная это, совершенно невозможно не извинить или даже не проглотить некоторые выражения, пусть немножко грубые или резкие, которые впоследствии, возможно, покажутся тебе менее грубыми и резкими, чем вначале.

Как ты думаешь, Раппард, почему я пишу тебе и говорю с тобой таким образом? Неужели потому, что я норовлю поймать тебя в ловушку, что я соблазнитель, который хочет, чтобы ты свалился в волчью яму; или потому, что у меня, напротив, есть веские основания думать: «Раппард пытается совершить прогулку по очень скользкому льду»? Да, я хорошо знаю, что существуют люди, которые не только твердо стоят на очень скользком льду, но даже выкидывают на нем tours de force;1 но даже если ты твердо держишься на ногах (я не утверждаю, что это не так), я все же предпочел бы, чтобы ты шел по тропинке или мощеной дороге, а не по льду.

1 Фокусы, акробатические номера (франц.).

Прошу тебя, не злись и дочитай до конца; а если уж рассердишься, то не рви письмо, а сначала сосчитай до десяти: один, два, три, и так далее.

Это успокаивает, что очень важно: дальше последует нечто действительно страшное. Вот что я хочу сказать.

Раппард, я верю, что, хотя ты работаешь в Академии, ты все более упорно пытаешься стать настоящим реалистом и что даже в Академии ты будешь держаться за реализм, хотя сам и не сознаешь этого. Незаметно для тебя Академия становится докучной любовницей, которая мешает пробуждению в тебе более серьезного, горячего и плодотворного чувства. Пошли эту любовницу ко всем чертям и без памяти влюбись в свою настоящую возлюбленную — Даму Натуру или Реальность.

Уверяю тебя, что я тоже без памяти влюбился в эту Даму Натуру или Реальность и с тех пор чувствую себя глубоко счастливым, хотя она все еще упорно сопротивляется, не хочет меня, и я частенько получаю нахлобучку, пытаясь раньше времени назвать ее своею. Следовательно, я не могу сказать, что уже завоевал ее надолго, но смею утверждать, что ухаживаю за ней и пытаюсь подобрать ключ к ее сердцу, несмотря на весьма ощутительные отповеди.

Но не думай, что существует только одна женщина по имени Дама Натура или Реальность; нет, это только фамилия целого семейства сестер с различными именами. Так что нам нет нужды быть соперниками.

Ясно, дорогой мой? Разумеется, все это, как ты понимаешь, говорится в чисто аллегорическом смысле.

Так вот, на мой взгляд, существует два рода любовниц. Есть такие, с которыми занимаешься любовью, все время сознавая, что с одной или даже с обеих сторон нет постоянного чувства и что ты не отдаешься своему увлечению полностью, безусловно и безоговорочно. Такие любовницы расслабляют человека, они льстят и портят его; они подрезают крылья очень многим мужчинам.

Любовницы второго рода совершенно не похожи на первых. Это collets montes — фарисейки, иезуитки! Это женщины из мрамора, сфинксы, холоднокровные гадюки, которые хотят раз и навсегда связать мужчину по рукам и ногам, не платя ему со своей стороны безоговорочным и полным подчинением. Такие любовницы — сущие вампиры: они леденят и превращают в камень.

Я уже оговорился, старина, что все это следует понимать в чисто аллегорическом смысле. Итак, я приравниваю любовниц первого рода, подрезающих мужчинам крылья, к тому направлению в искусстве, которое переходит в банальность; любовниц же второго рода, les collets montes, что леденят и превращают в камень, я приравниваю к реальности в академическом смысле или — если ты хочешь, чтобы я подсластил пилюлю, — к академической нереальности; впрочем, сахар все равно не прилипает к пилюле, и, боюсь, ты разглядишь ее сквозь тонкий его слой. Пилюля, конечно, горькая, но зато очень полезная — это хинин.

Понял, старина?

Однако, благодарение богу, помимо этих двух женщин существуют и другие — из семейства Дамы Натуры или Реальности, однако, чтобы завоевать одну из них, нужна большая душевная борьба.

Они требуют от нас ни больше ни меньше, как всего сердца, души и разума, всей любви, на которую мы способны; при этом условии они подчиняются нам. Эти дамы просты, как голуби, и в то же время мудры, как змии (Матф., X, 16); они прекрасно умеют отличать тех, кто искренен, от тех, кто фальшивит.

Эта Дама Натура, эта Дама Реальность обновляет, освежает, дает жизнь!

Есть люди — и мы с тобой, Раппард, вероятно, принадлежим к ним, — которые, лишь полюбив по-настоящему, начинают сознавать, что до этого у них были только любовницы первого или второго рода, и которые сознательно или бессознательно, но всегда достаточно знакомы с представительницами обоих этих родов.

Словом, соответственно моей аллегории, ты сейчас связался с любовницей, которая леденит тебя, сосет твою кровь, превращает тебя в камень.

Поэтому говорю тебе, дружище, ты должен вырваться из объятий этой мраморной (А вдруг она гипсовая? Какой ужас!) женщины, иначе окончательно замерзнешь.

Помни истину: если даже я — соблазнитель, роющий глубокую яму, в которую ты должен упасть, не исключено, что яма эта может оказаться кладезем, где обитает истина. Вот так-то, старина. Думаю, что твоя любовница обманет тебя, если ты дашь обратить себя в рабство. Пошли-ка ее ко всем чертям, и чем скорее, тем лучше. Но повторяю, толкуй все сказанное в чисто аллегорическом смысле...

Недавно я сделал рисунок «Завтрак»; отдыхающий рабочий, который пьет кофе и отрезает себе кусок хлеба. Рядом, на земле, лопата, принесенная им с поля.

И все-таки женщина, которую, судя по твоим словам, ты любишь, друг мой, и которая пока что является твоим идеалом, слишком холодна. Она именно такова, как я представлял ее себе: мрамор, гипс, в лучшем случае сомнамбула. Словом, все, что угодно, только не живое существо.

Итак, ты утверждаешь следующее: откуда она взялась? С небес. Где обитает? Повсюду. К чему стремится? К красоте и возвышенности.

Слава богу, ты, по крайней мере, искренен и, сам того не подозревая, соглашаешься со мной в том, что избрал себе любовницу из тех, кого я именую collets montйs и т. д.

Да, ты описал ее совершенно правильно. Но до чего же фарисейка эта красивая дама и до чего же ты влюблен в нее. Экая жалость!

«Сударыня, кто вы такая?» — «Я — Красота и Возвышенность». — «Мне ясно, красивая и возвышенная дама, что вы считаете себя именно такой. Скажите только, таковы ли вы на самом деле? Я охотно допускаю, что в определенные критические минуты, скажем, в дни большого горя или радости, человек может почитать себя и красивым и возвышенным; надеюсь, я принадлежу к тем, кто способен оценить такие качества. Почему же, несмотря на все это, вы оставляете меня холодным и равнодушным, сударыня? Я уверен, что я не чересчур толстокож: я встречал немало женщин, порою даже не хорошеньких и далеко не возвышенных, которые очаровывали меня. Но вы-то, сударыня, ни в коей мере не очаровываете меня. Человеку не подобает избирать своим ремеслом красоту и возвышенность!

Сударыня, я вовсе не люблю вас и, кроме того, не верю, что вы умеете любить, если говорить не о любви на академических небесах, а о настоящей близости — где-нибудь в кустах или у домашнего очага. Нет, госпожа Красота и Возвышенность, о настоящей любви вы ничего не знаете. Видите ли, сударыня, я всего лишь человек с человеческими страстями, и пока я хожу по земле «в этом мире», у меня нет времени заниматься небесной и мистической любовью, потому что я испытываю чувства более земного и откровенного характера.

Признаюсь, мне тоже нужны красота и возвышенность, но еще больше — кое-что иное, например доброта, отзывчивость, нежность. Есть ли в вас все это, моя милая фарисейка? Склонен сомневаться. А кроме того, скажите мне, пожалуйста, сударыня, действительно ли вы обладаете телом и душой? Ей-богу, я склонен сомневаться и в этом.

Послушайте, прелестная дама, утверждающая, что ваши заветные стремления — Красота и Возвышенность (которые, однако, могут быть только результатом стремлений, а не самими стремлениями), откуда бы вы ни явились, вы несомненно происходите не из лона живого бога и тем более не из чрева женщины. Вон отсюда, сфинкс, изыди немедля, ибо говорю тебе — ты не что иное, как выдумка. Ты не существуешь («Le tiaple n'eczisde boind»1), как сказал бы Нюсинген. Но если ты действительно существуешь, если ты все-таки от кого-то произошла, то уверена ли ты, что твоим прародителем не является сам отец лжи Сатана? Разве в тебе меньше от ехидны и от змеи, чем в нем самом, моя прекрасная, моя возвышенная дама?..» Спроси ее, добра ли она и полезна, любит ли она и нуждается ли в любви. Тогда она смутится, и если ответит «да», значит, солжет.

1 Искаженная немецким акцентом французская фраза: «Le diable n'existe point» — «Дьявола не существует».

А откуда появилась та, другая, не похожая на даму с вышеописанными стремлениями?

Я далек от того, чтобы отрицать ее божественность и бессмертие: я, безусловно, верю в них и в первую очередь в них; но, с другой стороны, она в то же время совершенно земное существо, она — женщина, рожденная женщиной.

Где она обитает? Я отлично знаю — где: рядом с любым из нас. Каковы ее стремления? Что я о них знаю, и как я могу объяснить их? Я предпочел бы промолчать, но поскольку я должен говорить, скажу, что они, на мой взгляд, таковы: любить и быть любимой, жить и давать жизнь, обновлять ее, возвращать, поддерживать, работать, отвечая пылом на пыл и, самое главное, быть доброй, полезной, на что-то годиться, хотя бы, например, на то, чтобы разжечь огонь в очаге, дать кусок хлеба с маслом ребенку и стакан воды больному.

Но ведь все это тоже очень красиво и возвышенно! Да, но она не знает этих слов; более того, она считает, что все это совсем естественно, она не делает этого нарочито, в ее намерения не входит поднимать вокруг себя шум: она думает, что никто не обращает на нее внимания. Эти ее «рассуждения», как видишь, не слишком блистательны, не слишком изысканны, зато чувства ее всегда подлинны. То know what's her duty she does not go to her head, she goes to her heart...1

У меня есть также много возражений против различных твоих догм, но, понимая, что при данных обстоятельствах моей главной bete noire2 является упомянутая любовница, я оставлю твои догмы в покое. Мне кажется, что если бы ты выпроводил госпожу Красоту и Возвышенность и полюбил ту, другую, новое чувство вложило бы тебе в голову и сердце совсем иные догмы. И некоторые признаки наводят меня на мысль, что, как бы сильно ты ни был привязан к твоей госпоже Красоте и Возвышенности, ты недолго выдержишь в ее обществе, если только она не успеет оледенить, превратить в камень и поработить тебя. Последнее я считаю не очень вероятным: для этого у тебя слишком много здравого смысла. Будь осторожен: не забывай погреться (в качестве маленькой предосторожности от леденящего соседства твоей дамы) и почаще гуляй (особенно если почувствуешь, что каменеешь). Словом, напоминаю: береженого бог бережет. Не сердись на сказанное мною — я добавил бы «ради твоего же блага», если бы это выражение не звучало так академически.

1 О том, в чем состоит ее долг, она спрашивает несвой разум, но сердце (англ.).

2 Что-то особо ненавистное (франц.).

P 5 Эттен, 21 ноября 1881

На этот раз поговорим о вещах менее отвлеченных: я хочу обсудить с тобой некоторые факты. Ты пишешь, что Тен Кате говорил с тобой о тех же делах, что я. Прекрасно! Но если этот господин Тен Кате — тот человек, которого я однажды видел несколько минут у тебя в мастерской, то я весьма сомневаюсь, чтобы у нас с ним были, по существу, одни и те же взгляды. Это человечек маленького роста с черными или, по крайней мере, темными волосами, одетый в черную пару? Тебе следует знать, что у меня есть привычка очень тщательно приглядываться к внешности человека, для того чтобы добраться до его истинного духовного содержания. Однако я видел — если вообще видел — этого господина Тен Кате только раз и то очень мимолетно; поэтому я не могу делать никаких заключений по поводу него. Если он в некоторых отношениях говорил тебе то же, что я, — тем лучше. Твой ответ на мое письмо есть, в сущности, ответ лишь наполовину; тем не менее благодарю и за него. Думаю, что ты когда-нибудь дашь мне и вторую половину ответа, но это будет не скоро. Вторая половина, несомненно, окажется длиннее той, которую я получил, и much more satisfactory.1

1 Куда более удовлетворительной (англ.).

Предположим, что когда-нибудь ты в добрый час покинешь Академию; думаю, что тогда ты столкнешься с очень своеобразной трудностью, которая отчасти знакома тебе уже сейчас. Человек, подобно тебе, регулярно работающий в Академии, не может не почувствовать себя выбитым из привычной колеи, если он вынужден каждый день ставить или скорее создавать себе новую задачу, после того как долгое время твердо знал, что является его задачей на каждый данный день. Такое выискивание себе работы — отнюдь не легкое дело, особенно когда им приходится заниматься неделями и месяцами. Словом, меня не удивит, если ты иногда будешь чувствовать себя так, словно почва уходит у тебя из-под ног. Думаю, впрочем, что ты не из тех, кто впадает в панику из-за такого естественного явления, и что ты скоро восстановишь свое душевное равновесие.

Однако когда ты раз и навсегда, бесповоротно и безоговорочно уйдешь в реальность (а уж если ты уйдешь в нее, то никогда не вернешься обратно), ты начнешь говорить с теми, кто продолжает льнуть к Академии, точно так же, как говорит Тен Кате, точно так же, как говорю я.

Ведь из того, что ты сообщил о господине Тен Кате, я заключаю, что его рассуждения могут быть сведены к следующему: «Раппард, оставь колебания и бесповоротно погрузись в реальность».

Твоя подлинная стихия — открытое море, и даже в Академии ты ведешь себя в соответствии с твоим подлинным характером и натурой; вот почему почтенные господа академики никогда не признают тебя, а попытаются отделаться от тебя пустыми разговорами.

Господин Тен Кате — моряк неопытный, а я и подавно: мы еще не умеем вести судно и маневрировать так, как нам хотелось бы; но если мы не потонем и не разобьемся о рифы в кипящих бурунах, мы станем хорошими моряками. Тут уж ничего не поделаешь: каждый, кто рискует выйти в открытое море, должен пройти через период тревог и блужданий на ощупь. Вначале рыба ловится плохо или не ловится совсем, но мы все же знакомимся со своим маршрутом и учимся вести наше маленькое судно по курсу — для начала это необходимо. Но не сомневайся, через некоторое время мы поймаем уйму рыбы и притом крупной!

Думаю, впрочем, что господин Тен Кате забрасывает свои сети в погоне за рыбой другого сорта, чем та, которую ловлю я: по-моему, у нас разные темпераменты. Разумеется, у каждого рыбака своя специальность, но время от времени рыба одной породы попадает в сети, расставленные на рыбу другой породы, и наоборот; таким образом, не исключено, что иногда у нас бывает схожий улов.

Так вот, тебе подчас перестают нравиться сеятели, швеи и землекопы. Ну и что из того? Со мной бывает то же самое, хотя у меня это «подчас перестают нравиться» в значительной мере перевешивается энтузиазмом. Для тебя же эти два фактора имеют, кажется, равный вес.

Сохранил ли ты мои писульки? Если у тебя есть свободная минута и если они не погибли в огне, советую тебе перечитать их, хотя такой совет в моих устах и может показаться претенциозным. Я ведь писал их не без серьезных намерений, хотя и не боялся при этом откровенно высказывать свои мысли и давать свободу своему воображению. Ты утверждаешь, что в душе я фанатик и что я, вне всякого сомнения, проповедую определенную доктрину.

Что ж, если ты хочешь воспринимать это таким образом — не возражаю: когда доходит до сути дела, я не стыжусь своих чувств и не краснею, признаваясь в том, что я человек со своими принципами и своим кредо. Но куда стремится толкнуть людей и в особенности меня самого мой фанатизм? В открытое море! А какую доктрину я проповедую? Друзья мои, отдадим нашему делу всю душу, будем работать от всего сердца и преданно любить то, что любим.

Любить то, что любим — каким излишним кажется этот призыв, и в какой огромной степени он тем не менее оправдан!

Ведь есть такое множество людей, которые тратят свои лучшие силы на то, что недостойно их, и относятся к тому, что любят, как мачеха, вместо того чтобы полностью отдаться непреодолимой склонности сердца. А мы пытаемся усмотреть в подобном поведении «твердость характера» и «силу разума», тратим свою энергию на недостойную тварь, упорно пренебрегая своей настоящей возлюбленной, и проделываем все это с «самыми чистыми намерениями», полагая, что мы обязаны это делать из «нравственных побуждений» и «чувства долга!»

P 6 23 ноября 1881

Перечитывая твои письма, особенно последнее, я нашел в них такие живые и забавные остроты, что меня разбирает нетерпение продолжить нашу переписку.

Так, так! Значит, в конечном счете, я фанатик! Очень хорошо, что твои слова попали в цель, ну просто навылет пробили мою шкуру! Que soit! Благодарю тебя за твое открытие! Раньше я не смел этому верить, но ты мне все разъяснил: раз я фанатик, значит, у меня есть воля, убеждение, я иду в определенном направлении и не довольствуюсь этим, но хочу, чтобы и другие следовали за мной! Я — фанатик? Вот и слава богу! Прекрасно, с данной минуты я постараюсь только им и быть! А кроме того, мне хочется, чтобы моим спутником был мой друг Раппард — для меня совсем не безразлично, упущу я его из виду или нет. Не полагаешь ли ты, что я прав?

Я, конечно, чересчур поспешил, заявив, что хочу гнать людей в «открытое море» (см. мое предыдущее письмо). Если бы я занимался только этим, я был бы жалким варваром. Но тут есть одно обстоятельство, которое делает мои желания более разумными. Человек не может долго болтаться в открытом море — ему необходима маленькая хижина на берегу, где его, сидя у горящего очага, ждут жена и дети.

А знаешь, Раппард, куда я гоню себя самого и пытаюсь также гнать других? Я хочу, чтобы все мы стали рыбаками в том море, которое называется океаном реальности. С другой стороны, я хочу, чтобы у меня и моих спутников, которым я время от времени докучаю, была вот такая маленькая хижина. Самым решительным образом хочу! И пусть в этой хижине будет все, что я перечислил! Итак, открытое море и ото пристанище на берегу или это пристанище на берегу и открытое море. А что касается доктрины, которую я проповедую, то эта моя доктрина: «Друзья, давайте любить то, что любим» — основана на аксиоме. Я считал излишним напоминать об этой аксиоме, но для ясности приведу и ее. Эта аксиома: «Друзья, мы любим».

P 9 [Июнь 1882]

Пришло письмо насчет моих рисунков, но денег я получил еще меньше, чем ожидал, хотя и рассчитывал всего на 30 гульденов за семь листов. Я получил 20 гульденов и нагоняй в придачу: «Подумал ли я о том, что такие рисунки не могут представлять собой никакой продажной ценности?»

Я думаю, ты согласишься со мной, что времена сейчас нелегкие, и такие случаи (а бывают и похуже: в сравнении с тем, что достается многим другим, 20 гульденов еще можно назвать щедростью) не слишком-то ободряют человека.

Искусство ревниво, оно требует от нас всех сил; когда же ты посвящаешь их ему, на тебя смотрят, как на непрактичного простака и еще черт знает на что. Да, от всего этого во рту остается горький вкус.

Ну, да ладно, все равно надо пробиваться дальше.

Я ответил моему корреспонденту, что не претендую на знакомство с продажной ценностью вещей; поскольку он, как торговец, говорит, что мои рисунки не представляют собой продажной ценности, я не хочу ни противоречить ему, ни спорить с ним, так как лично придаю больше значения художественной ценности и предпочитаю интересоваться природой, а не высчитывать цены и определять коммерческую прибыль; если же я все-таки заговорил с ним о цене и не мог отдать свои рисунки бесплатно, то лишь потому, что у меня, как и у всех людей, есть свои человеческие потребности: мне требуется еда, крыша над головой и тому подобное. Поэтому я считал своим долгом оговорить эти маловажные обстоятельства. Затем я прибавил, что не намерен навязывать ему свою работу вопреки его желаниям и готов послать ему другие рисунки, хотя в равной мере готов и примириться с отказом от его услуг.

Я совершенно уверен, что такое мое поведение будет сочтено неблагодарностью, грубостью и нахальством и что, как только зайдет речь на эту тему, я услышу примерно такие упреки: «Твой дядя в Амстердаме питал насчет тебя такие благие намерения, был так добр к тебе, оказал тебе такую помощь, а ты из-за непомерных претензий и упрямства проявил такую неблагодарность по отношению к нему, что во всем виноват ты один, и т. д., и т. д.»

Дружище Раппард, я, в сущности, не знаю, что мне делать после такого инцидента — смеяться или плакать. Я считаю его чрезвычайно характерным. Конечно, эти богатые торговцы — люди пристойные, честные, справедливые, лояльные, чувствительные, а мы — просто несчастные дураки, которые сидят и рисуют в деревне, на улице, в мастерской, с раннего утра до поздней ночи, иногда на солнцепеке, иногда под снегом; к тому же нам чуждо чувство признательности, здравый смысл и, главное, «пристойные манеры». Ладно, что поделаешь!

P 11 Воскресенье, вечер [до 15 августа 1882]

Некоторое время тому назад у нас была выставка произведений французского искусства из частных коллекций: Добиньи, Коро, Жюль Дюпре, Жюль Бретон, Курбе, Диаз, Жак, Т. Руссо; их работы действовали на меня вдохновляюще, но не помешали мне с грустью подумать о том, что эти верные ветераны уходят один за другим.

Коро уже нет, Т. Руссо, Милле, Добиньи отдыхают после долгих трудов. Жюль Бретон, Жюль Дюпре, Жак, Эд. Фрер еще в строю, но долго ли им носить блузу художника? Все они престарелые люди, стоящие одной ногой в могиле. А их преемники, достойны ли они этих первых поистине современных мастеров? Ну что ж, тем больше у нас причин энергично взяться за дело и не раскисать.

P 12 [Около 15 сентября 1882}

Я положил много усилий на коллекционирование произведений, касающихся шахтеров. «Забастовка углекопов» и английский рисунок на тему катастрофа в шахте — самые лучшие среди них, хотя такие сюжеты встречаются нередко. Мне бы хотелось со временем самому делать подобные этюды. Дай мне знать, Раппард, серьезно ли ты намерен поехать со мной, в случае если я, скажем, месяца на два отправлюсь в край углекопов — Боринаж?

Край этот — не райские кущи, и поездка туда — не увеселительная прогулка; тем не менее я буду счастлив предпринять ее, как только почувствую, что приобрел достаточную сноровку и научился с молниеносной быстротой изображать людей за работой: я ведь знаю, что там можно найти много замечательных сюжетов, которых почти или вернее никогда не разрабатывали другие художники. Но поскольку в таком краю предстоит столкнуться со всевозможными трудностями, было бы весьма полезно отправиться туда вдвоем.

В данный момент обстоятельства не позволяют мне совершить эту поездку, но мысль о ней глубоко засела у меня в голове. Последнее время я часто работал на берегу — рисовал или писал, и меня все больше и больше влечет к себе море.

Не знаю, что подсказывает тебе твой опыт общения со здешними художниками, но я неоднократно наблюдал, как злобно они нападают на все, что именуют «иллюстративностью», причем то, как они это делают, ясно доказывает, что они совершенно незнакомы с ремеслом иллюстратора и не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в этой области.

Более того, они даже не соглашаются или, вернее, не желают дать себе труд посмотреть на сами произведения, а если уж смотрят их, то впечатление задерживается у них в голове лишь на короткое время, а затем полностью исчезает.

Мой же опыт общения с тобой подсказывает мне, что ты смотришь на эти вещи совершенно иначе.

Вчера я разыскал у себя еще несколько вещей Лансона: «Раздача супа», «Встреча тряпичников», «Уборщики снега»; ночью я встал, чтобы снова посмотреть на них — такое сильное впечатление они на меня произвели.

Поскольку я сам работаю в этом жанре и пытаюсь делать вещи, которые все больше меня интересуют — сцены на улице, в залах ожидания третьего класса, на берегу, в больнице, — то к этим черно-белым бытописцам народа, как то: Поль Ренуар, Лансон, Доре, Морен, Гаварни, дю Морье, Ч. Кип, Ховард Пил, Хопкинс, Херкомер, Френк Холл и бесчисленное множество других, я питаю особенно глубокое и все более возрастающее уважение.

Ты в какой-то мере чувствуешь, вероятно, то же самое. Во всяком случае, мне всегда приятно видеть, что ты работаешь над столь симпатичными мне сюжетами, и по временам искренне огорчаюсь из-за того, что мы живем так далеко друг от друга и сравнительно мало общаемся.

P 13 [Сентябрь — октябрь 1882}

Твое долгожданное письмо было вручено мне минуту тому назад; отвечаю на него сразу же, так как мне не терпится поболтать с тобой.

Ты спрашиваешь, много ли у меня произведений немцев. Недавно, в связи с некоторыми этюдами фигур, сделанными мною, я написал брату о Вотье и кое-каких других немцах фактически то же самое, что пишешь ты.

Я сказал ему, что был на выставке акварели, где видел много вещей итальянцев. Все это сделано ловко, очень ловко и тем не менее оставляет у меня ощущение пустоты. Поэтому я написал брату: «Старина, что это было за чудесное время, когда в Эльзасе организовался клуб художников: Вотье, Кнаус, Юндт, Георг Сааль, ван Мейден и в особенности Брион, Анкер и Т. Шулер, которые делали преимущественно рисунки, так сказать, объясняемые и поддерживаемые художниками другого рода, а именно такими писателями, как Эркманн — Шатриан и Ауэрбах. Конечно, итальянцы искусны, очень искусны, но где их настроение, их человеческие чувства? Мне приятнее смотреть на маленький серый набросок Лансона, на каких-нибудь тряпичников, которые едят суп на улице под дождем или снегом, чем на пышные страусовые перья всех этих итальянцев, которые, по-видимому, размножаются с каждым днем, в то время как более здравомыслящие художники так же редки, как всегда».

Поверь, Раппард, я предпочел бы служить лакеем в ресторане, чем изготовлять акварели на манер некоторых итальянцев. Не скажу того же о всех них, но я уверен, что ты согласишься со мной в оценке направления и целей этой школы. Мои слова отнюдь не означают, что я не ценю многих из них — я имею в виду художников, в чьих вещах есть нечто от Гойи, например Фортуни, Морелли, иногда даже Тапиро, Хейльбута, Зюса и т. д.

Я впервые увидел эти вещи лет десять-двенадцать тому назад, когда служил у Гупиля. Тогда я находил их великолепными и восхищался ими даже больше, чем тщательно проработанными произведениями немецких и английских художников, Рохюссена или Мауве. Но я уже давно переменил свое мнение, потому что, на мой взгляд, итальянские художники немного напоминают птиц, умеющих тянуть только одну ноту, а я испытываю гораздо больше симпатии к жаворонкам и соловьям, которые менее шумно и более страстно говорят нам куда больше. При всем том произведений немцев у меня очень немного — хорошие вещи времен Бриона теперь трудно найти.

В свое время я собрал коллекцию гравюр на дереве, по преимуществу упомянутых выше мастеров, но, покидая Гупиля, я подарил ее своему другу англичанину, о чем теперь страшно сожалею. Если хочешь иметь кое-что очень красивое, закажи в конторе «Illustration» «Вогезский альбом» по рисункам Т. Шулера, Бриона, Валентена, Юндта и т. д. Стоит он, кажется, 5 фр., но боюсь, что он уже распродан. Во всяком случае справиться стоит. Вполне возможно, что цена сейчас повысилась; для просмотра его не высылают, поэтому сам я не рискую выписать его.

Мне известны лишь немногие подробности жизни английских рисовальщиков; я хочу сказать, что не могу изложить биографию ни одного из них.

Тем не менее, пробыв в Англии целых три года и просмотрев целую кучу их работ, я многое знаю о них и их произведениях. Оценить их в полной мере, не прожив долгое время в Англии, почти невозможно.

У этих англичан совершенно особые чувства, восприятие, манера выражения, к которым надо привыкнуть: но, уверяю тебя, изучать их стоит труда, потому что они — великие художники. Ближе всего к ним стоят Израэльс, Мауве и Рохюссен, но все равно картина, скажем, Томаса Феда совершенно непохожа на полотно Израэльса, рисунок Пинуэлла, Морриса или Смолла выглядит иначе, чем рисунок Мауве, а Гилберт или дю Морье отличаются от Рохюссена.

Кстати о Рохюссене. Я видел у него замечательный рисунок: французские генералы в старой голландской ратуше требуют сведений и бумаг у бургомистра и синдиков города. Я нахожу эту вещь такой же прекрасной, как, например, сцену в доме директора Вагнера в «Г-же Терезе» Эркманна — Шатриана. Я знаю, что одно время ты не очень высоко ценил Рохюссена; но я уверен, что, когда ты посмотришь самые значительные его рисунки, ты горячо полюбишь его.

Для меня английские рисовальщики значат в искусстве столько же, сколько Диккенс в литературе. Они отличаются точно таким же благородным и здоровым чувством, и к ним все время возвращаешься снова. Мне очень хотелось бы, чтобы ты как-нибудь на досуге просмотрел всю мою коллекцию.

Когда видишь много работ англичан сразу, начинаешь особенно отчетливо понимать их: тогда они говорят сами за себя и становится ясно, что за великолепное целое представляет собой эта школа художников. Точно так же надо прочесть Диккенса, Бальзака или Золя целиком, для того чтобы стала понятна каждая их книга в отдельности.

Сейчас, например, у меня имеется не меньше пятидесяти листов, посвященных Ирландии. Мимо каждого из них в отдельности можно пройти равнодушно, но когда видишь их вместе, они поражают тебя.

Я не знаю портрета Шекспира работы Менцеля, но я очень хотел бы посмотреть, насколько один лев понял другого. Работы Менцеля роднит с Шекспиром хотя бы одно то, что они такие живые. У меня есть маленькое издание Фреда и большое Менцеля. Когда в следующий раз приедешь в Гаагу, привези с собой, пожалуйста, портрет Шекспира.

Гравюр, о которых ты пишешь, у меня нет, за исключением Регаме, Хейльбута и Маркетти; Жаке у меня тоже нет.

Нет у меня и Уистлера, но в свое время я видел несколько очень красивых его гравюр, фигур и пейзажей.

Марины Уилли в «Graphic», о которых ты пишешь, меня тоже поразили.

«Поле вдовы» Боутона я знаю. Очень красиво. Моя голова настолько полна всем этим, что я стараюсь устроить свою жизнь так, чтобы иметь возможность писать вещи из повседневной жизни — то, что изображал Диккенс и рисуют художники, которых я упомянул. Милле говорит: «В искусстве надо жертвовать своей шкурой». Да, искусство требует, чтобы человек целиком жертвовал собой. Я ввязался в борьбу, я знаю, чего хочу, и болтовня по поводу того, что именуют «иллюстративностью», не собьет меня с толку. Я почти полностью перестал общаться с художниками, хотя и не могу точно объяснить, почему и как это произошло. Обо мне думают бог знает что и распространяют самые эксцентричные и скверные слухи; из-за этого я по временам чувствую себя одиноким и покинутым, но, с другой стороны, получаю возможность сосредоточить свое внимание на вещах, которые вечны и неизменны, иными словами, на вечной красоте природы.

Я часто вспоминаю старую историю про Робинзона Крузо, который не потерял мужества в своем одиночестве и сумел найти себе определенный круг деятельности, так что искания и труды придали его жизни смысл и активный характер.

Последнее время я занимался рисованием и акварелью, затем делал множество рисунков фигуры с модели и набросков на улице. Кроме того, мне довольно часто позировал один человек из богадельни.

Мне уже давно пора вернуть тебе книгу Шарля Роберта «Рисование углем». Я прочел ее несколько раз, но уголь дается мне нелегко, и я предпочитаю работать плотницким карандашом. Я хотел бы посмотреть, как работают углем: рисунки, сделанные им, очень быстро становятся у меня вялыми, и это, вероятно, вызвано чем-то таким, что можно было бы легко устранить, имей я возможность поглядеть, как работают углем другие.

В следующий твой приезд мне придется порасспросить тебя на этот счет.

Тем не менее я был рад прочесть книгу Роберта и совершенно согласен с автором: уголь действительно чудесный материал для работы, и мне хотелось бы знать только, как лучше употреблять его.

Возможно, что в один прекрасный день я, наконец, узнаю это, а также целый ряд других вещей, которые пока еще неясны для меня.

Словом, возвращаю книгу с благодарностью. Прилагаю к ней несколько гравюр на дереве, среди них две немецкие — Маршала. Гравюры Лансона и Грина, в особенности «Углекопов», я нахожу просто прекрасными.

Если у тебя есть дубликаты, пожалуйста, не забудь прислать их мне.

Если прочтешь что-нибудь, заслуживающее внимания, пожалуйста, сообщи мне: я ведь, в сущности, совершенно неосведомлен о том, что издается в наши дни. О литературе предыдущих лет я знаю несколько больше. Во время болезни и после нее я с восторгом читал Золя. Раньше я считал Бальзака уникальным явлением, но теперь вижу, что у него есть преемники. И все же, Раппард, как далеки времена Бальзака и Диккенса, Гаварни и Милле! С тех пор как эти люди вкусили вечный покой, прошло не так уж много времени; однако, с тех пор как они начали работать, утекло очень много воды и произошли большие перемены, хоть я и не сказал бы, что к лучшему. Однажды я прочел у Элиот: «Это умерло, но я думаю об этом, как о живом». По-моему, то же самое можно сказать и о том периоде, о котором я пишу. Вот почему я так люблю, например, Рохюссена. Ты пишешь об иллюстрировании сказок. А знаешь ли ты, что Рохюссен сделал несколько превосходных акварелей — сцены из немецких легенд? Я знаю его серию «Ленора», где блистательно передано настроение. К несчастью, в обращении имеется очень мало значительных рисунков Рохюссена: их гораздо скорее можно обнаружить в папках богатых коллекционеров. Как только ты мало-мальски энергично займешься коллекционированием гравюр на дереве, ты, конечно, услышишь всяческую ученую болтовню об «иллюстративности». Но что происходит с гравюрами на дереве? Хорошие попадаются все реже, доставать их все труднее, и люди, которые охотятся за ними, в конце концов перестают находить их. На днях я видел полный комплект серии Доре «Лондон». Уверяю тебя, это великолепно и благородно по настроению. Пример — «Ночлежка для бедняков», которая, по-моему, у тебя есть; во всяком случае, ты можешь достать ее...

Прилагаю к письму несколько исключительно хороших Моренов и старых Доре — листы, которые попадаются все реже и реже...

Так вот, посылая тебе их, я считаю не лишним прибавить, что в этих засаленных гравюрах на дереве чувствуется аромат времен Гаварни, Бальзака и Виктора Гюго, нечто от почти позабытой ныне «Богемы», к которой я испытываю глубокое почтение. Каждый раз, когда я вижу эти листы, они побуждают меня делать все, что я могу, и энергично браться за работу.

Конечно, я тоже вижу разницу между рисунком Доре и рисунком Милле, но один не исключает другого.

Между ними есть не только разница, но и сходство. Доре умеет моделировать торс и передать сочленения лучше, бесконечно лучше, чем многие, кто с чванливым самомнением поносит его. Доказательство — оттиск «Купальщиков на море», которых сам он рассматривал лишь как грубый набросок.

Вот что я скажу: если бы рисунки Доре критиковал кто-нибудь вроде Милле (сомневаюсь, что он стал бы это делать, но допустим, что стал бы), такой человек имел бы на это право; но когда люди, которые всеми десятью пальцами не могут сделать и десятой доли того, что может Доре одним, поносят его работы, то все их обвинения — просто чушь; было бы куда полезнее, если бы они попридержали язык и сами научились бы рисовать получше.

Какая нелепость, что в наши дни такое неприятие рисунка стало всеобщим явлением!

Ты, конечно, видел в Брюсселе рисунки Лейнена? Как они остроумно, забавно и мастерски сделаны! А вот пойди поговори о них с одним из таких людей, и он высокомерно и не без презрения ответит: «О да, они довольно милы».

Сам этот Лейнен, вероятно, навсегда останется бедняком, хотя он, наверно, очень деятелен, много работает и будет производить все больше и больше. Что ж, я тоже согласен всю жизнь оставаться бедняком при условии, что я буду деятелен, сумею много производить и у меня каждый день хватит на хлеб.

P 16 [Сентябрь— октябрь 1882]

Что касается «Арти», то я думаю, что эти господа снова устроили один из своих обычных фокусов — нечто такое, что никогда не изменится, что всегда было и всегда останется таким, как сейчас. Поздравляю тебя с тем, что они отказали тебе. Не могу в данном случае сослаться на свой собственный опыт по той простой причине, что я даже не мечтаю выставить свои вещи. Мысль об этом оставляет меня совершенно равнодушным. Время от времени мне хочется, чтобы кто-нибудь из друзей посмотрел работы, находящиеся у меня в мастерской, что случается очень редко; но я никогда не испытывал и вряд ли испытаю желание зазывать широкую публику смотреть мои вещи. Я вовсе не безразличен к оценке моих работ, но и здесь ненавижу излишний шум: известность и популярность — вот то, к чему я меньше всего стремлюсь...

С другой стороны, я придерживаюсь мнения, что любой, кто хочет писать фигуры, должен, прежде всего и в очень большой степени, обладать тем качеством, которое в рождественском номере «Punch» названо «доброй волей». Нужно питать и хранить горячую симпатию к людям, иначе рисунки станут холодными и пресными. В этом отношении я считаю весьма необходимым следить за собой и не позволять себе разочаровываться; поэтому мне совершенно неинтересно участвовать в том, что я называю «интригами художников», и занимать, сталкиваясь с ними, иную позицию, нежели оборонительную.

Когда я вижу, как некоторые люди надеются почерпнуть вдохновение в общении с художниками, я всегда вспоминаю старую пословицу: «С терновника смокву не снимешь». Фома Кемпийский, помнится, где-то замечает: «Чем больше я вращался среди людей, тем менее чувствовал себя человеком».

Точно так же я чувствую (и не ошибаюсь), что чем больше общаешься с художниками, тем слабее становишься сам как художник. Конечно, когда художники всерьез объединяются для того, чтобы сотрудничать в деле, непосильном для одного человека (например, Эркманн и Шатриан в своих произведениях или художники «Graphic» для создания этого журнала), такое начинание я считаю превосходным. Но, увы, чаще всего это кончается лишь пустой шумихой...

Уверяю тебя, каждый раз, когда я бываю не в духе, моя коллекция гравюр на дереве побуждает меня с новым рвением продолжать работу. Во всех этих художниках я вижу энергию, решительность, свободный, здоровый, бодрый дух, которые воодушевляют меня. В их работах есть нечто возвышенное и достойное, даже когда они рисуют навозную кучу. Читая в книжке о Гаварни, что он «выполнял по шесть рисунков в день», и вспоминая об огромной продуктивности большинства художников, которые делают те маленькие «иллюстрации», «те вещицы, которые можно найти на столиках в «Южноголландском кафе», невольно думаешь, что они должны отличаться невероятным душевным пылом и теплом. А на мой взгляд, тот, в ком пылает такой огонь и кто постоянно поддерживает его, стоит гораздо выше самонадеянных художников, которые считают ниже своего достоинства даже взглянуть на подобные вещи.

P 17 1 ноября [1882]

Я ненавижу такие понятия, как «приятность» и «продажная ценность» — по-моему, они хуже чумы; и все же я никогда не встречал торговца картинами, который не был бы ослеплен ими. У искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами, невзирая на то, что владельцы крупных художественных фирм, по общему мнению, заслуживают самых высоких похвал за свое покровительство художникам.

Эти похвалы незаслуженны; однако, поскольку публика обращается не к самим художникам, а к торговцам, первые тоже вынуждены обращаться к ним, хотя нет ни одного художника, который явно или тайно не возмущался бы ими. Они льстят публике, поощряют ее самые низменные, самые варварские склонности и вкусы. Но довольно об этом!..

На последней превосходной выставке «Pictura» я был поражен вот чем: хотя Израэльс, Мауве, Марио, Нейхейс, Вейсенбрух и многие другие остались самими собой, у их последователей видны явственные признаки упадка и никаких намеков на прогресс, по крайней мере, если не рассматривать этих последователей поодиночке, а сравнить их творчество в целом с выставками той прошедшей «эры, когда художники, ставшие теперь известными, были еще только на взлете». Эти нынешние художники «на взлете» совсем не то, чем были художники «на взлете» в предыдущем поколении: в наше время больше эффектности, но меньше достоинств. Я уже неоднократно писал об этом. Усматриваю я соответственную разницу и в личностях художников «на взлете» тогда и теперь.

Ты ведь и сам страдаешь, зная, что на нас с тобой смотрят, как на неприятных, вздорных, ничтожных и, главное, тяжеловесных и скучных людей и художников.

Поверь мне: кто знал нынешних известных живописцев как людей и художников десять лет тому назад, когда все они были куда беднее (они ведь заработали огромные деньги именно за последние десять лет), тот сожалеет о тех временах.

Все сказанное побуждает меня повторить свои поздравления по поводу того, что твоя картина отвергнута «Арти». Если бы ты добился большого успеха при нынешних обстоятельствах, я испытывал бы к тебе меньше уважения и симпатии, чем сейчас. Я безусловно и очень ясно вижу, что скоро мы с тобой начнем работать гораздо лучше, хотя и теперешние наши работы совсем неплохи.

Наша позиция по отношению к самим себе должна оставаться суровой, мы должны по-прежнему быть энергичными, но у нас нет никаких оснований чувствовать себя обескураженными или выбитыми из колеи только из-за того, что говорят о нашей работе люди, полагающие, будто они идут более верным путем, чем тот, которым следуем мы, рисуя или пытаясь рисовать все, что поражает нас в домашней жизни, на улице, в больнице и т. д. Если бы ты знал, как настрадался, например, де Гру от критики и недоброжелательства, ты был бы просто ошеломлен. Нам следует не питать иллюзий в отношении самих себя и всегда быть готовыми к тому, что нас будут не понимать, презирать и порочить; тем не менее нам надо сохранять мужество и энтузиазм, даже если дела пойдут еще хуже, чем сейчас.

Думаю, что нам было бы полезно сосредоточить все свое внимание на художниках и произведениях прежнего времени, скажем, эпохи, кончившейся лет двадцать-тридцать тому назад, так как иначе о нас впоследствии справедливо скажут: «Раппард и Винсент тоже должны быть причислены к декадентам». Я говорю суровые слова, но убежден в верности каждого из них и поэтому пойду своим собственным путем, не считаясь с современной школой.

P 20 [Начало февраля 1883]

Большое спасибо за твое письмо и список гравюр на дереве, которые ты нашел.

Мне не терпится посмотреть некоторые из них, особенно де Гру и Лансона.

Счастлив слышать, что здоровье твое так быстро налаживается...

Уверяю тебя, номера «Graphic», которые у меня сейчас имеются, потрясающе интересны. Более десяти лет тому назад, когда я был в Лондоне, я каждую неделю ходил к витринам редакций «Graphic» и «London News» смотреть новые выпуски. Впечатления, которые я получал, были так сильны, что, несмотря на все случившееся со мной с тех пор, рисунки эти не изгладились из моей памяти.

Иногда мне кажется, что все это было прямо-таки вчера; во всяком случае к этим изданиям я отношусь еще более восторженно, чем даже тогда. Совершенно уверен: ты не пожалеешь, если заедешь посмотреть их.

Я знаю, что ты смотришь на рисунки пером иначе, чем большинство голландцев, и хотя не знаю, собираешься ли ты работать в этой манере, все же верю, что у тебя нет предубеждения против нее. Она, разумеется, не исключает и другие, однако во многих случаях именно рисунки пером являются методом, дающим возможность сравнительно быстро зафиксировать на бумаге эффекты, которые в ином случае отчасти утратили бы то, что называют spontane.1

1 Непосредственным (франц.).

Не думаю, что если бы, например, «Лондонские наброски» и «Ночлежный дом св. Джильберта» Херкомера или «Работный дом» Филдса были написаны маслом, в них сохранилось бы столько же чувства и характера, сколько есть сейчас, когда они сделаны в этой грубой графической манере.

В рисунке пером есть что-то мужественное, что-то грубоватое, и это меня сильно привлекает. И еще одно обстоятельство: существует, кажется, мастер перового рисунка, которого мы с тобой не знаем. В общем обзоре выставок я нашел упоминание о работах Лермита, француза, который рисует сцены из жизни рыбаков в Бретани.

О нем пишут, что он «Милле и Жюль Бретон в графике», его имя появляется снова и снова. Хотелось бы мне посмотреть что-нибудь из его вещей; на днях я написал об этом моему брату, который не раз давал мне очень точные сведения (например, о картинах Домье)...

Мне хочется снова поговорить с тобой, и я был бы счастлив, если бы ты в ближайшее время нашел возможность приехать и посмотреть мое собрание номеров «Graphic». Пишу тебе, чтобы заранее предупредить о переменах в моей домашней жизни, потому что не знаю точно, как ты смотришь на такие вещи.

Живи мы во времена «Богемы», такая семья и такая мастерская, как моя, не представляли бы собой для художника ничего необычного. Но в наше время мы далеко ушли от прежней «Богемы», и художники стали считаться с соображениями респектабельности, которые я не совсем понимаю, хотя и не хочу обижать тех, кто за них держится.

Повторяю, живи мы во времена «Богемы», я не стал бы останавливаться на этом, но теперь, дружище Раппард, скажу тебе откровенно: я сожительствую с женщиной, у которой двое детей, и нашлось немало людей, отказывающихся из-за этого общаться со мной, что обязывает меня поставить тебя обо всем в известность.

Итак, приедешь ли ты посмотреть мои «Graphics» в ближайшие дни?..

Ах, друг мой, как бы я хотел, чтобы в нашем обществе и особенно среди художников сохранилось немножко больше от прежней «Богемы»!

Не думай, что люди не приходят ко мне только из-за этой женщины. Она, конечно, одна из причин моего одиночества, но главная его причина — в самой живописи, хотя этим летом я ежедневно писал этюды. Короче говоря, я глубоко разочарован своим общением с художниками. Наладятся ли у меня отношения с ними?

Не так давно одного здешнего художника-пейзажиста Бока поместили в сумасшедший дом. До того как он заболел, было очень трудно добиться для него хоть какой-то помощи, хотя во время болезни, благодаря вмешательству Мауве, для него кое что делали. Теперь, когда его упрятали, все отзываются о нем с большой симпатией и называют его очень искусным мастером.

Например, некий господин, который неизменно отказывал ему в помощи и отказывался покупать его рисунки, объявил на днях, что они «лучше рисунков Диаза» — заявление, на мой взгляд, несколько преувеличенное. Несчастный Бок сам рассказывал мне год назад, что однажды в Англии он получил серебряную медаль, которую впоследствии вынужден был продать на лом...

Другой художник, Брейтнер, с которым я по временам ходил делать наброски на улице и который лежал в больнице одновременно со мной, получил место учителя рисования в городской школе, хотя, как мне известно, эта работа нисколько не интересовала его.

Хорошее ли ныне время для художников? Когда я впервые приехал в этот город, я обошел все мастерские, какие только мог, чтобы познакомиться с людьми и завести друзей. Теперь я в этом отношении сильно поостыл и держусь того мнения, что у таких знакомств есть весьма неприглядная оборотная сторона, так как художники часто прикидываются дружелюбными лишь для того, чтобы потом подставить тебе ножку. Это просто проклятие какое-то. Ведь мы должны были бы помогать и верить друг другу, потому что в обществе и без того много враждебности и потому что в целом нам жилось бы гораздо легче, если бы мы сами не вредили нашим общим интересам. Зависть систематически понуждает многих дурно отзываться о других, а каков результат? Вместо того, чтобы составить единое целое, корпорацию художников, чья сила в единении, каждый держится отдельно, работает один, а те, кто в данный момент находятся наверху, своей завистью создают вокруг себя пустыню, что, на мой взгляд, весьма неблагоприятно отражается на них самих. Острое соревнование в живописи и рисунке — вещь в определенном смысле хорошая или, по крайней мере, оправданная, но художникам не следует становиться личными врагами: они должны сражаться друг с другом иным оружием.

Во всяком случае, если, конечно, эти соображения не являются для тебя препятствием, обдумай, пожалуйста, не хочешь ли ты приехать и посмотреть мои «Graphics»; они просто великолепны...

Я написал бы тебе обо всем, о чем пишу сейчас, еще раньше, но события эти казались странными даже мне самому; кроме того, неприятные переживания, связанные с кое-какими людьми, обозлили меня. И теперь я пишу тебе все это не потому, что считаю тебя человеком ограниченных взглядов в некоторых житейских вопросах, не потому, что боюсь, как бы ты не нашел мои поступки несообразными, а потому, что считал бы нечестным снова пригласить тебя посмотреть мои гравюры на дереве, не предупредив о том, что в моей домашней жизни произошли большие изменения и что в связи с этими изменениями многие люди избегают меня и самым решительным образом отказываются переступить порог моего дома.

Мастерская моя гораздо просторнее прежней, но я вечно боюсь, как бы хозяин не повысил плату или не нашел жильцов, которые в состоянии платить больше, чем я. Как бы то ни было, эта мастерская пока что за мной, а она очень удобна.

Ах, были у меня и другие женщины, и иллюзия, и разочарования, но я никогда не думал, что все обернется таким вот образом! Что же касается вышеупомянутой женщины, то меня так тронула заброшенность и беспомощность этой одинокой матери, что я не стал колебаться. Думаю, что я не сделал тогда ничего дурного, как не делаю и сейчас. Нельзя же ведь — по крайней мере, с моей точки зрения — пройти мимо женщины-матери, которая всеми покинута и погибает от нужды. А эта женщина так похожа на одну из фигур, которые рисовали Холл или Филдс!

P 25 [Февраль 1883]

Только что получил рулон гравюр на дереве, за которые сердечно благодарю. Они все без исключения хороши, а Хейльбут — самый прекрасный из листов, уже находящихся в моем владении. Помнится, ты как-то говорил мне о необыкновенно тонком выполнении этих гравюр. Почему я об этом вспомнил? Да просто потому, что сам был поражен их выполнением: это как раз то, о чем писал мне брат в последнем письме. Когда ты приедешь сюда, я покажу тебе, как это делается, и ты, надеюсь, будешь удивлен не меньше, чем удивлялся я сам. Не сомневаюсь, что тогда ты поймешь, как достигаются эти эффекты серого, белого и черного...

Мне кажется, когда владеешь вот таким листом и неоднократно его разглядываешь, им начинаешь восхищаться все больше и больше. Думаю, что ты знаком со всеми тремя гравюрами Херкомера, которые я посылаю тебе сегодня: мне хочется, чтобы они были и у тебя...