ГАЛЕРЕИ

- РАННИЕ РАБОТЫ, АНТВЕРПЕН, НЮЭНЕН(126 работ)

- ПАРИЖ (187 работы)

- АРЛЬ (178 работ)

- СЕН-РЕМИ-де-ПРОВАНС (147 работы)

- ОВЕР-сюр-УАЗ (78 работы)

- ЛИТОГРАФИИ, АКВАРЕЛИ, ПЕРВЫЕ РАБОТЫ (180 работ)

- НАБРОСКИ, ЭСКИЗЫ (1000 изображений)

- Пейзажи

- Ирисы

- Подсолнухи

- Автопортреты

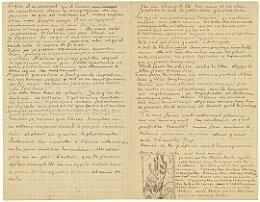

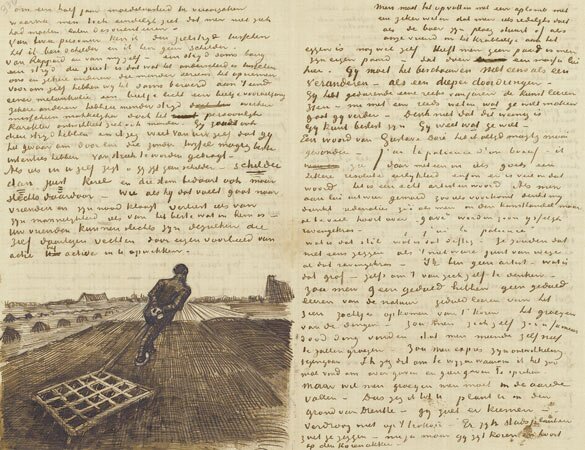

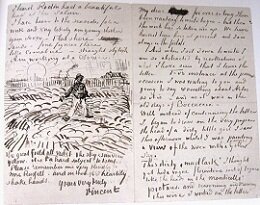

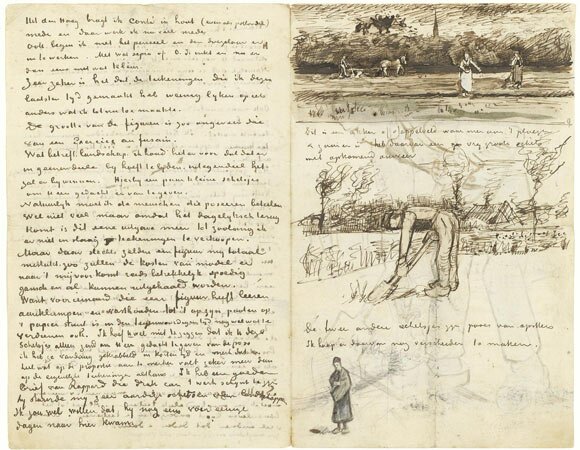

Письма Ван Гога

"Письма Винсента Ван Гога"

Оп.: Ван Гог В. Письма. Пер. с голл. Полина Мелкова., 1966.

Oт редактора

В начало...

150 [Эттен, сентябрь 1881]

Хотя я писал тебе совсем недавно, у меня опять есть что сказать тебе.

А именно: в моем рисунке — как в технике, так и в результатах — произошли изменения; кроме того, под влиянием разговора с Мауве я вновь начал работать с живой модели. К счастью, я сумел убедить здесь нескольких человек позировать мне, например Пита Кауфмана, рабочего. Тщательно изучая «Упражнения углем» Барга, снова и снова копируя их, я лучше уразумел, как надо рисовать фигуру. Я научился измерять, видеть и искать основные линии. То, что раньше казалось мне немыслимым, теперь, слава богу, постепенно становится возможным.

Я пять раз нарисовал крестьянина с лопатой, короче говоря — un becheur,1 в различных положениях; два раза — сеятеля и два раза — девушку с метлой. Затем — женщину в белом чепце, которая чистит картофель, пастуха, опирающегося на посох, и, наконец, старого больного крестьянина, сидящего на стуле перед очагом: он опустил голову на руки, а локтями уперся в колени. Разумеется, я на этом не остановлюсь — когда первые овцы перешли мост, за ними следует вся отара. Я должен рисовать непрерывно — землекопов, пахарей, сеятелей, мужчин, женщин. Я должен наблюдать и рисовать все, что относится к сельской жизни, как делали и делают многие. Теперь не то, что раньше — я больше не беспомощен перед натурой.

1 Землекопа (франц.).

152

Натура всегда начинает с того, что сопротивляется художнику, но тот, кто берется за дело всерьез, не даст этому сопротивлению сбить его с пути; напротив, оно лишь побуждает его бороться за победу; в сущности, природа и настоящий художник едины. Природа, конечно, intangible,1 однако нужно уметь взяться за нее, и взяться твердой рукой. А когда с ней вот так поспоришь и поборешься, она обязательно становится послушней и покладистей. Не скажу, что я уже добился этого — нет человека более далекого от такой мысли, чем я,— но дело все же начинает идти лучше. Борьба с натурой иногда напоминает мне то, что Шекспир называет «Taming of the Shrew»2 (то есть преодолевать сопротивление настойчивостью, bongre et malgre3). Во многих вопросах, в рисовании — особенно, я считаю, что «serrer de pres vaut mieux que lacher».4

Чем дальше, тем больше я чувствую, что рисовать фигуры — дело хорошее, что косвенно оно благотворно влияет и на работу над пейзажем. Если рисуешь иву так, словно она — живое существо, — а в конце концов так оно и есть, — все окружение получается само собой; нужно только сосредоточить все внимание на этом дереве и не отступать, пока оно не начнет жить.

1 Неприкосновенна (франц.).

2«Укрощением строптивой» (англ.).

3 Волей-неволей (франц.).

4 Лучше пережать, чем недожать (франц.).

153 Эттен, 3 сентября 1881

У меня на душе есть кое-что, о чем я должен тебе рассказать, хотя ты, возможно, уже все знаешь и для тебя это не новость. Хочу сообщить тебе, что этим летом я очень сильно полюбил К. Когда я ей сказал об этом, она ответила, что для нее прошлое и будущее едины и что она никогда не сможет ответить на мое чувство.

Я был в нерешительности и не знал, что делать — примириться с ее «нет, нет, никогда» или, не считая вопрос ни исчерпанным, ни решенным, собраться с духом и не отступать? Я выбрал последнее и до сих пор не раскаиваюсь в своем решении, хотя все еще наталкиваюсь на это «нет, нет, никогда».

Конечно, с тех пор я претерпел много «petites miseres de la vie humaine»,1 которые, если их описать в книге, вероятно, позабавили бы кое-кого, но которые едва ли могут быть названы приятными переживаниями, когда их приходится испытывать самому.

l «Маленьких горестей жизни человеческой» (франц.).

Как бы то ни было, я и сейчас рад, что верность принципу «how not to do it»1 я оставил тем, кому он нравится, а сам сохранил некоторое мужество.

1 «Ничего не поделать» (англ ).

Одна из причин, по каким я не писал тебе об этом раньше, состоит в том, что положение мое было слишком неопределенным и неустойчивым, чтобы разговаривать о таких вещах...

Покамест я много работаю: с тех пор как я встретил К., моя работа идет куда лучше...

Возможно, до тебя дойдут слухи, будто я добиваюсь своего силой и т. п. Но ведь каждому ясно, что прибегать в любви к силе — идиотизм. Нет, я очень, очень далек от таких намерений. Но согласись, добиваться, чтобы мы с К. могли видеться, разговаривать, обмениваться письмами, познакомиться поближе и, таким образом, лучше понять, подходим ли мы друг к другу, — желание вполне разумное и законное.

Год непринужденного общения друг с другом был бы благотворен и для нее и для меня, но старики на этот счет в полном смысле слова уперлись...

Если ты когда-нибудь полюбишь, а тебе ответят «нет, нет, никогда», ни за что не смиряйся! Но ты такой счастливчик, что с тобой этого, надеюсь, никогда не случится.

154 Эттен, 7 сентября 1881

Я не удивлюсь, Тео, если мое последнее письмо произвело на тебя несколько странное впечатление. Но, надеюсь, оно помогло тебе до некоторой степени уяснить создавшееся положение. Я пытался наметить соотношения и планы длинными, крупными штрихами: сперва намечают основные линии, а потом смахивают уголь носовым платком или крылышком и начинают искать уже частные контуры.

Таким образом, сегодняшнее письмо будет написано в более интимном, менее резком и угловатом тоне, чем предыдущее.

Во-первых, хочу спросить, не кажется ли тебе в какой-то мере удивительным, что существует любовь достаточно серьезная и страстная, чтобы не остыть даже от многих «нет, нет, никогда»?

Я твердо уверен, что такая любовь не возбуждает в тебе удивления, а, напротив, представляется тебе вполне естественной и разумной.

Ведь любовь — это нечто такое положительное, такое сильное, такое настоящее, что для того, кто любит, отказаться от этого чувства — все равно что наложить на себя руки. Если ты возразишь: «Но есть же люди, которые накладывают на себя руки», я отвечу только: «Право, не думаю, что я — человек с подобными наклонностями».

Жизнь стала мне очень дорога, и я счастлив, что люблю. Моя жизнь и моя любовь — одно целое. «Но ведь ты стоишь перед «нет, нет, никогда», — напомнишь мне ты. На это я отвечу: «old boy»,1 сейчас я смотрю на это «нет, нет, никогда», как на кусок льда, который прижимаю к своей груди, чтобы его растопить...

1 Старина (англ.).

Очень печально, конечно, что столь многие возражают против моей любви, но я-то сам не собираюсь печалиться по этому поводу и терять из-за этого душевную бодрость. Как раз наоборот. Пусть печалится кто угодно, — с меня довольно! Я хочу одного — радоваться, как жаворонок весной, хочу петь одну песню: «Aimer encore!»...1

Верно, она уже любила другого, живет воспоминаниями о прошлом и, видимо, испытывает угрызения совести при одной мысли о новой любви. Но ведь ты же знаешь поговорку: «Il faut avoir aime, puis desaime, puis aimer encore»...2

1 Снова любить (франц.).

2Надо любить, разлюбить, затем полюбить снова (франц.).

Я видел, что она всегда погружена в прошлое и самоотверженно хоронит себя в нем. И я подумал: «Я уважаю ее чувство, но все же считаю, что в нем есть нечто болезненное. Поэтому оно не должно расслаблять меня; я обязан быть решителен и тверд, как стальной клинок. Я попытаюсь пробудить в ней «нечто новое», что не займет место старого, но завоюет право на свое собственное место»... Ты скажешь: «На что же ты будешь жить, если добьешься ее?» — или, еще вероятнее: «Ты ее не добьешься...» Впрочем, нет, ты так не скажешь. Отвечу: тот, кто любит, — живет; кто живет — работает; кто работает — имеет хлеб.

Словом, я спокоен, уверен, и это оказывает влияние на мою работу, которая, чем дальше, тем больше увлекает меня именно потому, что я знаю — я добьюсь успеха. Конечно, ничего необыкновенного из меня не получится, но «обыкновенного» я добьюсь, а под «обыкновенным» я подразумеваю, что моя работа будет здоровой и разумной, что я буду иметь право на существование и приносить какую-то пользу. Я нахожу, что ничто не дает нам такого ощущения реальности, как подлинная любовь. А разве тот. кто полностью сознает реальность жизни, стоит на дурном пути? Думаю, что нет. Но с чем могу я сравнить это удивительное чувство, это удивительное открытие — «любовь»? Ведь полюбить всерьез — это все равно что открыть новую часть света.

158 Пятница, 18 ноября 1881

Как ты уже знаешь, отец и мать, с одной стороны, и я, с другой, не можем прийти к соглашению по поводу того, что делать и чего не делать в отношении известного тебе «нет. нет, никогда»...

Когда постоянно слышишь: «Ты сумасшедший», или «Ты разрываешь семейные узы», или «Ты неделикатен», тебе, если ты не лишен сердца, поневоле приходится протестовать со всей энергией. Конечно, я тоже наговорил отцу и матери кое-что, например, что они сильно ошибаются насчет этой любовной истории, что сердца их ожесточились, что им полностью чужд более мягкий и человечный образ мышления, а их собственный кажется мне ограниченным, нетерпимым и недостаточно великодушным; и еще — что бог был бы для меня пустым звуком, если бы человек был вынужден скрывать свою любовь и не имел права следовать голосу сердца.

Охотно верю, что, постоянно слыша, как я «неделикатен» и как я «разрываю узы», я иногда не умел обуздать свое возмущение, но как тут останешься спокойным, если этому нет конца? Quoi qu'il en soit,1 па в приступе гнева пробормотал ни больше ни меньше как проклятие. Однако я еще в прошлом году уже слышал нечто в этом роде и — благодарение богу! — не погиб, а, напротив, начал новую жизнь и обрел новую энергию. Поэтому я твердо убежден, что и теперь останусь таким же самым, что в прошлом году, только стану еще крепче и сильнее.

1 Как бы то ни было (франц.).

159 Пятница, вечер

Пишу тебе, сидя в маленькой комнате, которая служит мне теперь мастерской, так как в другой комнате чересчур сыро. Оглядываясь вокруг, я вижу стены, сплошь увешанные этюдами исключительно на одну тему — типы брабантцев.

Итак, я начал работу, и если меня внезапно вырвут из этого окружения, мне придется приниматься за какую-нибудь другую, а эта останется наполовину незаконченной. Нет, так не должно быть! Я работаю здесь с мая, начинаю вникать в мои модели и постигать их, и дело движется, хотя это стоило мне огромных усилий.

Неужели теперь, когда я так далеко зашел, отец возьмет и скажет: «Ты пишешь письма К., в силу этого между нами возникают неприятности (это и есть главная причина, все же остальные обвинения, будто я не считаюсь с условностями и еще невесть что, — просто болтовня), а раз они возникают, я выставляю тебя за дверь»?

Это уж слишком. Ну, не смешно ли останавливать из-за этого работу, которая начата и уже получается? Нет, нет, так нельзя! Кроме того, разногласия у меня с родителями не такие уж страшные — во всяком случае, они не могут помешать нам жить вместе...

Одно твое решительное слово — и все уладится. Ты поймешь меня, если я скажу, что тому, кто хочет работать и стать художником, нужна любовь; во всяком случае, тот, кто стремится воплотить в своей работе чувство, должен раньше испытать его сам, должен жить по велению сердца.

Однако в вопросе о «средствах к существованию», как они выражаются, мать с отцом — тверже камня.

Если бы речь шла о немедленной женитьбе, я, конечно, согласился бы с ними, но сейчас все дело в том, чтобы растопить это «нет, нет, никогда», а тут уж средства к существованию ничем не помогут. Это совсем другая область — область сердца; поэтому мы с К. должны видеться, писать друг другу и разговаривать. Это ясно, как день, просто и разумно.

И повторяю тебе, ничто на свете не заставит меня отказаться от моей любви (хотя меня считают человеком слабовольным и податливым, как воск).

162 Гаага, декабрь 1881

Я здесь с прошлого воскресенья. Как ты знаешь, Мауве собирался приехать в Эттен и пробыть там несколько дней; но я, боясь, что ему что-нибудь помешает или что визит его будет слишком кратким, подумал: а не попробовать ли мне другой, возможно, более радикальный путь.

Я обратился к Мауве и спросил: «Не будет ли разумнее, если я приеду в Гаагу на месяц или около того и время от времени стану беспокоить вас, обращаясь за советом и помощью? После того как я преодолею первые «petites miseres» живописи, я отправлюсь обратно в Хейке».

Мауве тут же засадил меня за натюрморт — пара старых деревянных башмаков и еще несколько предметов, и вот так я приступил к работе. По вечерам я хожу к нему рисовать.

Живу я неподалеку от Мауве, в маленькой гостинице, где плачу тридцать гульденов в месяц за комнату и завтрак. Словом, получая от тебя сто франков, я проживу.

Мауве подает мне надежду, что довольно скоро я смогу работать на продажу. Он даже сказал: «Я всегда считал вас пустоцветом, но теперь вижу, что ошибался». Уверяю тебя, эта простая фраза Мауве доставила мне больше радости, чем целая куча лицемерных комплиментов.

164 [Эттен, декабрь 1881]

Боюсь, что тебе случается отбрасывать в сторону книгу лишь из-за того, что она чересчур реалистична; так вот, запасись снисходительностью и терпением и прочти мое письмо до конца, как бы оно ни было тебе неприятно.

Как я и писал из Гааги, у нас с тобою есть о чем поговорить, особенно теперь, когда я вернулся. О моей поездке в Гаагу я все еще вспоминаю не без волнения. Когда я шел к Мауве, сердце у меня слегка екало и я спрашивал себя: «Не попытается ли он так же отделаться от меня пустыми обещаниями? Отнесется ли он ко мне иначе, чем другие?» А оказалось, что Мауве всячески подбодрил меня и помог мне как практически, так и добрым советом.

Разумеется, он одобрял далеко не все, что я делал и говорил, скорее напротив. Но если он указывал мне: «То-то и то-то неверно», он тут же добавлял: «Попробуйте сделать так-то и так-то», а это уже нечто совсем другое, чем замечания просто ради замечаний. Когда тебе говорят: «Ты болен», это еще не помощь. Но если тебе при этом советуют: «Сделай то-то и то-то, и ты поправишься», и если к тому же совет разумен, это помогает.

Итак, я привез от Мауве несколько готовых этюдов и акварелей. Они, конечно, не шедевры, но я все-таки верю, что в них есть нечто здоровое и правдивое; во всяком случае этого в них больше, чем во всем, что я делал до сих пор. Поэтому я думаю, что начну теперь делать серьезные вещи. А так как в моем распоряжении имеются теперь новые технические средства, а именно кисть и краски, то и дела мои пойдут, так сказать, по-новому.

Остановка за одним — как осуществить мои планы на практике. Первым делом я должен найти себе комнату, и притом достаточно большую, чтобы во время работы иметь возможность отходить на необходимое расстояние. Когда Мауве увидел мои этюды, он сразу сказал: «Вы сидите слишком близко к модели». Во многих случаях из-за этого почти невозможно сделать необходимые измерения и выдержать пропорции, что, конечно, для меня чрезвычайно важно. Поэтому мне надо попытаться снять где-нибудь большое помещение — комнату или сарай. Стоить это будет не бог весть сколько: домик для рабочего обходится в здешних краях не дороже тридцати гульденов в год; следовательно, комната раза в два больше, чем такой домик, будет стоить шестьдесят гульденов, что не превышает моих возможностей. Я было присмотрел один сарай, но с сараем связано слишком много неудобств, особенно в зимнее время. Правда, работать в нем все-таки можно, во всяком случае когда на улице тепло. Кроме того, я думаю, что если бы здесь возникли затруднения, я мог бы найти модели не только в Эттене, но и в других местах нашего Брабанта.

Я очень люблю Брабант, но меня интересует не только тип брабантского крестьянина. Например, я нахожу, что Схевенинген тоже очень и очень красив. Как бы то ни было, сейчас я в Эттене, поскольку жизнь здесь дешевле, что для меня очень важно; я ведь обещал Мауве попытаться сделать все от меня зависящее и найти мастерскую получше; кроме того, мне придется теперь употреблять краски и бумагу лучшего качества.

Однако для этюдов и набросков бумага Энгр превосходна, альбомы же для набросков разных размеров гораздо дешевле не покупать готовыми, а делать самому.

У меня еще осталось немного бумаги Энгр, но когда ты будешь возвращать мне этот набросок, приложи, пожалуйста, к нему немного бумаги того же сорта; ты меня этим очень обяжешь. Но не чисто белой, а, скорее, цвета небеленого холста не холодных тонов.

Что за великая вещь тон и цвет, Тео! Как обездолен в жизни тот, кто не чувствует их! Мауве научил меня видеть многое, чего я раньше не замечал; когда-нибудь я попытаюсь передать тебе то, что он рассказал мне: ведь и ты, возможно, кое-что видишь неправильно. Надеюсь, мы с тобой еще потолкуем о вопросах искусства. Ты не можешь себе представить чувство облегчения, с каким я вспоминаю о том, что сказал мне Мауве по поводу заработков.

Подумай только, сколько лет я боролся, безысходно оставаясь в каком-то ложном положении. И вдруг открывается настоящий просвет! Я хотел бы показать тебе две акварели, которые я привез с собой: ты бы понял, что они — нечто совсем иное, чем прежде. В них, наверно, много недостатков — я первый готов признать, что они никуда не годятся; и все-таки они не похожи на прежние, они ярче и свежее, чем раньше. Это не исключает того, что следующие мои акварели должны быть еще ярче и свежее, но ведь не все же сразу. Это придет со временем.

Пока что я оставлю эти два рисунка у себя, чтобы было с чем сравнивать те, которые я буду делать здесь и которые я должен дотянуть хотя бы до уровня, достигнутого мною у Мауве.

Мауве уверяет, что если я так же напряженно проработаю еще несколько месяцев, а затем, скажем, в марте опять навещу его, то смогу уже делать рисунки, годные для продажи; тем не менее я переживаю сейчас очень трудное время. Расходы на модели, мастерскую, материалы для рисования и живописи увеличиваются, а я до сих пор ничего не зарабатываю.

Правда, отец говорит, чтобы я не тревожился по поводу необходимых расходов: он очень доволен тем, что ему сказал Мауве, а также этюдами и рисунками, которые я привез. Но мне, право, крайне огорчительно, что за все приходится расплачиваться отцу. Конечно, мы надеемся, что все обернется хорошо, но все же эта мысль камнем лежит у меня на душе. Ведь с тех пор, что я здесь, отец не видел от меня ни гроша, хотя неоднократно покупал мне разные вещи, например, куртку и штаны, которых я предпочел бы не иметь, как они мне ни нужны: я не хочу, чтобы отец тратил на меня деньги; тем более что эта куртка и штаны мне малы и проку от них никакого. Вот еще одна из «мелких невзгод жизни человеческой».

Кроме того, я уже писал тебе раньше, что терпеть не могу чувствовать себя связанным; отец же, хоть и не требует от меня отчета буквально в каждом центе, всегда точно знает, сколько я трачу и на что. У меня нет секретов, но если даже мои поступки не секрет для тех, кому я симпатизирую, я все равно не люблю, когда мне заглядывают в карман. К тому же отец не тот человек, к которому я мог бы испытывать те же чувства, что к тебе или к Мауве. Конечно, я люблю его, но совсем иначе, нежели тебя или Мауве. Отец не может ни понять меня, ни посочувствовать мне, а я не могу примириться с его отношением к жизни — оно так ограниченно, что я задыхаюсь. Я тоже иногда читаю Библию, как читаю Мишле, Бальзака или Элиота, но в ней я вижу нечто совершенно иное, чем отец, и вовсе не нахожу того, что он извлекает из нее, следуя своим академическим рецептам.

Отец с матерью прочли «Фауста» Гете — ведь его перевел пастор Тен Кате, а книга, переведенная священником, не может быть чересчур безнравственной (??? qu'est- ce que c'est que ca?).1 Но они усмотрели там одно — роковые последствия постыдной любви. Библию они, разумеется, понимают не лучше. Теперь возьми, к примеру, Мауве. Когда он читает что-нибудь серьезное, он не говорит сразу: «Автор имеет в виду то-то и то-то». Ведь поэзия так глубока и непостижима, что в ней нельзя все определить и систематизировать. Но у Мауве тонкое чутье, а я, видишь ли, ставлю ото свойство куда выше умения все определять и критиковать. И когда я читаю, — а я, право, читаю не слишком много и всегда лишь нескольких авторов, которых случайно открыл, — я читаю потому, что эти писатели смотрят на вещи шире, снисходительнее и любовнее, чем я, что они знают жизнь лучше, чем я, и я могу учиться у них; до болтовни же о том, что добро и что зло, что нравственно и что безнравственно, мне нет никакого дела. По-моему, просто невозможно всегда точно знать, что хорошо и что дурно, что нравственно и что безнравственно. Но раз уж мы заговорили о нравственности и безнравственности, мысли мои невольно возвращаются к К.

1 Это еще что такое? (франц.).

Эх! Как я уже писал тебе, вся эта история постепенно теряет прелесть и свежесть первой весенней клубники! Прости, если повторяюсь, но я не помню, сообщил ли я тебе о том, что пережил в Амстердаме.

Я ехал туда с мыслью: «Сейчас так тепло. Быть может, ее «нет, нет, никогда» все-таки оттает!»

И вот в один прекрасный вечер я прошелся по Кейзерсграхт, поискал дом и нашел его. Я позвонил и услышал в ответ, что господа еще обедают, но я тем не менее могу войти. В сборе были все, за исключением К. Перед каждым стояла тарелка, но ни одной лишней не было — эта подробность сразу бросилась мне в глаза. Меня хотели убедить, что К. нет дома, — для того ее тарелку и убрали; но я знал, что она там, и все это показалось мне комедией, глупым фарсом. После обычных приветствий и пустых фраз я спросил, наконец: «А где же все-таки К.?»

Тогда дядя С., обращаясь к жене, повторил мой вопрос: «Мать, где К.?» Та ответила: «К. вышла».

Я временно воздержался от дальнейших расспросов и заговорил о выставке в «Арти» * и т. д. После обеда все исчезли, а дядя С., его жена и нижеподписавшийся остались одни и приняли соответствующие позы. Дядя С., как священник и отец семейства, взял слово и объявил, что он как раз собирался послать письмо нижеподписавшемуся и что теперь он прочтет это письмо вслух. Но тут я снова спросил: «Где К.?» Я ведь знал, что она в городе. Дядя С. ответил: «К. ушла из дому, как только услышала, что ты здесь». Я, конечно, ее немножко знаю, но, уверяю тебя, ни тогда, ни даже сейчас я толком не понимал и не понимаю, чем считать ее холодность и суровость — хорошим или дурным предзнаменованием. Такой, внешне или на самом деле, холодной, резкой и суровой она бывала только со мной. Поэтому я не стал спорить и сохранил полное спокойствие.

«Прочтут мне письмо или нет — безразлично, — сказал я, — меня оно мало трогает». И вот я выслушал послание, составленное в очень достойных и ученых выражениях. Содержание его, в сущности, сводилось к одному — меня просили прекратить переписку, советуя мне сделать над собой самое решительное усилие и выбросить всю эту историю из головы. Наконец, чтение кончилось. Я чувствовал себя совершенно как в церкви, когда пастор, несколько раз соответственно повысив и понизив голос, произносит заключительное «аминь»: вся эта сцена оставила меня столь же равнодушным, как заурядная проповедь.

А затем начал я и, насколько мог спокойно и вежливо, сказал: «Я уже слышал подобные разговоры и раньше; что же дальше — et apres ca?»1

1 Что же дальше? (франц.).

Тогда дядя С. поднял глаза, всем своим видом выражая изумление, как это я до сих пор не убедился, что здесь достигнут крайний предел человеческого разумения и долготерпения. На его взгляд никаких «et apres ca» тут быть не может. В этом духе мы и продолжали разговор, в который время от времени вставляла слово тетя М.; я разгорячился и перестал выбирать выражения. Дядя С. тоже вышел из себя — настолько, насколько это может позволить себе священник. Он не сказал прямо: «Будь проклят», но любой другой человек, кроме священника, будь он в том же настроении, что дядя С., произнес бы эти слова.

Ты знаешь, что я по-своему люблю отца и дядю С., поэтому я несколько отступил и начал лавировать, и к концу вечера они сказали, что я, если хочу, могу остаться переночевать. Тут я отрезал: «Я вам очень признателен, но раз К. при моем появлении уходит из дому, я считаю, что мне сейчас не время оставаться здесь на ночь, я ухожу в гостиницу». Они спросили: «Где же ты остановился?» Я ответил: «Еще не знаю», и тогда дядя с тетей решили, что они лично покажут мне гостиницу подешевле. И бог ты мой! Эти двое стариков отправились вместе со мною по холодным, туманным, грязным улицам и действительно отвели меня в очень хорошую и дешевую гостиницу. Я требовал, чтобы они не ходили, но они настояли на своем и показали мне дорогу.

Знаешь, в этом было что-то человечное, и это успокоило меня. Я пробыл в Амстердаме два дня и имел еще один разговор с дядей С., но ни разу не видел К. Когда бы я ни приходил, она пряталась от меня. Тем не менее я объявил, что хоть они и считают вопрос решенным и конченным, я, со своей стороны, на это не согласен, пусть так и знают. На это они снова твердо возразили, что со временем я научусь смотреть на вещи более здраво.

Недавно я прочел Мишле: «Женщина, религия и священник». Такие книги полны реализма, но что может быть реальнее самой реальности, и где больше жизни, чем в самой жизни? И почему мы, делающие все, чтобы жить, живем так мало?

В течение этих трех дней в Амстердаме я чувствовал себя совсем одиноким, заброшенным и не знал, куда деться: полудоброта дяди и тетки и бесконечные разглагольствования угнетали меня. Наконец, мне стало совсем невмоготу, и я спросил себя: «Ты, что же, опять собираешься впасть в меланхолию?» Затем я сказал себе: «Не давай сбить себя с ног» — и утром, в воскресенье, в последний раз пошел к дяде С. и объявил: «Послушайте, дорогой дядя, будь К. ангелом, она была бы слишком хороша для меня — не думаю, что я мог бы долго любить ангела. Будь она дьяволом, я не хотел бы иметь с ней ничего общего. В данном же случае я вижу в ней только женщину о женскими страстями и настроениями и безмерно люблю ее; это чистая правда, и я рад этому. До тех пор, пока она не ангел и не дьявол, вопрос остается открытым».

Дяде С. оставалось лишь что-то — я уж не помню что — пробормотать о женских страстях; затем он ушел в церковь. Не удивительно, что человек там ожесточается и становится как камень; я знаю это по собственному опыту.

Итак, твой «нижеподписавшийся» брат не дал сбить себя с ног; тем не менее оп был подавлен, словно слишком долго простоял у холодной, твердой, выбеленной известью церковной стены. Рассказывать ли тебе об остальном, мой мальчик? Тео, ты ведь сам реалист, так вытерпи же и мой реализм.

Я уже писал тебе, что, когда надо, мои секреты перестают быть секретами, и ее беру обратно своих слов; думай обо мне что хочешь: для меня не так уж важно, одобряешь ты мои действия или нет.

Продолжаю. Из Амстердама я отправился в Гарлем, где провел несколько приятных часов с нашей маленькой сестренкой Виллеминой и погулял с ней. Вечером я отправился в Гаагу и около семи часов был у Мауве.

Я сказал ему: «Послушайте, Мауве, вы собирались приехать в Эттен, чтобы по возможности посвятить меня в тайны палитры; но мне кажется, нескольких дней для этого мало; поэтому я приехал к вам и, если не возражаете, останусь здесь на месяц-полтора или на любой срок, какой вы укажете; вот тогда будет видно, что мы можем сделать. С моей стороны дерзость требовать от вас так много, но j'ai l'epee dans les reins».1 Мауве спросил: «Вы что-нибудь привезли?» — «Да, вот несколько этюдов». После этого он расхвалил их, расхвалил чересчур сильно; правда, он и покритиковал их, но слишком мало. Итак, на следующий день мы поставили натюрморт, и он начал мне объяснять: «Палитру надо держать вот так». После этого я написал несколько этюдов, а позднее сделал две акварели.

1 Я в безвыходном положении; у меня нож к горлу приставлен (франц.).

Таковы результаты. Но работать руками и головой — это еще не вся жизнь. Я и сейчас чувствую, как меня до глубины души пронизывает холод от вышеупомянутой реальной или воображаемой церковной стены. «Не хочу поддаваться этому роковому чувству, — сказал я себе и подумал: — Я хочу быть с женщиной, я не могу жить без любви, без женщины. Жизнь не стоила бы ни гроша, не будь в ней чего-то очень большого, глубокого, реального. Однако, — продолжал я, — ты говоришь: «Она и никакая другая», а сам собираешься пойти к другой женщине; это неразумно, это противоречит всякой логике». И я ответил себе: «Кто же хозяин — я или логика? Логика для меня или я для логики, и действительно ли так уж я неразумен при всей моей неразумности и недостатке здравого смысла? Правильно я поступаю или нет — не важно, я не могу иначе — эта проклятая стена слишком холодна для меня; мне нужна женщина, я не могу, не желаю и не буду жить без любви. Я человек и человек со страстями, я должен пойти к женщине, иначе я замерзну или превращусь в камень, короче — буду сбит с ног». При сложившихся обстоятельствах мне пришлось выдержать большую борьбу с самим собой, и в этой борьбе победило то, что относится к физиологии и гигиене и о чем я более или менее знал по горькому опыту. Нельзя безнаказанно жить слишком долго без женщины. Я верю: то, что одни называют богом, другие — высшим существом, третьи — природой, не может быть неразумно и безжалостно; короче говоря, я пришел к заключению, что мне надо поискать себе женщину.

И видит бог, искать пришлось недолго. Я нашел женщину — немолодую, некрасивую, даже ничем не примечательную. Впрочем, может быть, тебе это все-таки интересно. Она была довольно высокой и плотной, руки у нее были не как у дамы, у К., например, а как у человека, который много работает; но она не была ни груба, ни вульгарна, и в ней было что-то очень женственное. Она напомнила мне некоторые любопытные фигуры Шардена, Фрера или, быть может, Яна Стена — в общем то, что французы называют «une ouvriere».1 Она пережила немало невзгод — это было видно, жизнь не баловала ее. Нет, нет, в ней вовсе не было ничего выдающегося, ничего особенного, ничего необычного. «Любая женщина в любом возрасте, если она любит и если в ней есть доброта, может дать мужчине если уж не бесконечность мгновения, то мгновение бесконечности».

1 Тип работницы (франц.).

Тео, для меня в этой некоторой бесцветности, присущей тому, кто не избалован жизнью, заключено удивительное очарование! О, это очарование было и в ней, я даже видел в ней что-то от Фейен Перрена или Перуджино. Видишь ли, я ведь не совсем невинный птенчик или младенец в люльке. Уже не первый раз я вынужден уступать этому влечению. Да, влечению и любви к тем женщинам, которых так проклинают, осуждают и обливают презрением священники с церковной кафедры. Я же не проклинаю, не осуждаю и не презираю их. Мне уже около тридцати, так неужели ты думаешь, я никогда не испытывал потребности в любви?

К. еще старше меня, у нее тоже был любовный опыт; но именно по этой причине я еще больше люблю ее. Ей ведомо многое, но и мне тоже. Если она хочет жить только былой любовью и отказывается от новой, это ее дело; если она держится за нее и продолжает избегать меня, я не могу из-за этого подавлять в себе энергию и жизненную силу.

Нет, не могу и не хочу. Я люблю К., но не застыну и не расслабну из-за нее. Ведь стимул, искра огня, которая нам нужна, — это любовь и не обязательно любовь духовная.

Эта женщина не обманула меня. Ах, как неправ тот, кто смотрит на всех таких женщин, как на обманщиц! Как поверхностны подобные суждения! Эта женщина была добра ко мне, очень добра и очень нежна, а как — я не скажу брату моему Тео, ибо подозреваю, что брат мой Тео и сам имеет на этот счет кое-какой опыт. Tant mieux pour lui.1 Много ли мы вместе потратили? Нет, у меня ведь было мало денег, и я сказал ей: «Послушай, нам с тобой не надо напиваться, чтобы почувствовать что-нибудь друг к другу; положи-ка лучше в карман то, что я могу тебе уделить». Как мне хотелось иметь возможность уделить ей побольше — она стоила того!

1 Тем лучше для него (франц.).

Мы с ней наговорились обо всем — о ее жизни, горестях, нищете, здоровье, и беседа у меня с ней получилась интереснее, чем, например, с моим высокоученым кузеном-профессором.

Я рассказываю тебе все это в надежде, что ты поймешь, что я не намерен быть сентиментальным до глупости, хотя сентиментальность мне и не чужда, что я хочу сохранить некоторую энергию, душевную ясность и телесное здоровье, чтобы не потерять способность работать, что и ради любви к К. я не впаду в меланхолию, не брошу работу и не опущусь. Священники называют нас грешниками, зачатыми и рожденными в грехе. Что за несусветная чушь! Разве любить и нуждаться в любви грех? Разве грех не уметь жить без любви? А вот жизнь без любви я считаю греховным и безнравственным состоянием.

Я сожалею лишь об одном — о времени, когда мистические и теологические бредни вынуждали меня вести слишком замкнутую жизнь. Постепенно моя точка зрения изменилась. Когда ты просыпаешься утром и знаешь, что ты не один, и видишь в утреннем полумраке рядом с собой другое существо, мир кажется тебе куда более приветливым — гораздо более приветливым, чем назидательные книги и выбеленные известью церковные стены, которые так милы священникам.

Живет она в скромной, простой комнатке: простые обои на стенах придают помещению спокойный, серый, но в то же время теплый, как в картине Шардена, тон; дощатый пол застелен дорожкой и куском старого красного ковра; в комнате обыкновенная кухонная плита, комод и широкая простая кровать; короче говоря, это настоящее жилище работницы. На следующий день ей предстояла стирка. Она хорошая, добрая и понравилась бы мне в черной юбке и темно-синем корсаже не меньше, чем понравилась сейчас в своем не то коричневом, не то красновато-сером платье. Она уже не молода: возможно, она ровесница К.; у нее был ребенок; словом, у нее есть жизненный опыт, и молодость ее ушла. Ушла ли? — «il n'y a point de vieille femme».1

Она сильна, здорова и вместе с тем не груба и не вульгарна. Всегда ли те, кто так сильно боится банальности, способны заметить то, что по-настоящему не банально. Боше мой, люди так часто ищут высокое под облаками или на дне морском, а оно, оказывается, рядом с нами; даже я сам иногда поступал так.

l «Женщина не бывает старой» (франц.).

Я рад тому, что сделал, ибо считаю, что ничто на свете не должно мешать мне работать и лишать меня бодрости. Когда я думаю о К., я все еще повторяю: «Она и никакая другая»; но к женщинам, осужденным и проклятым попами, душа у меня лежит не со вчерашнего дня — моя симпатия к ним даже старше, чем моя любовь к К. Часто, когда я бродил по улицам, одинокий, заброшенный, полубольной, без гроша в кармане, я смотрел им вслед, завидуя мужчинам, которые могут пойти с ними, и испытывая такое чувство, словно эти несчастные девушки — мои сестры по положению и жизненному опыту. Как видишь, чувство это у меня — старое и глубоко укоренившееся. Еще мальчиком я нередко с бесконечной симпатией и уважением вглядывался в каждое полупоблекшее женское лицо, на котором было, так сказать, написано: «Жизнь действительно не баловала меня».

Моя любовь к К. — нечто совершенно новое и совершенно иное. Сама того не сознавая, она сейчас вроде как в тюрьме. Она тоже бедна и не может делать того, что хочет, и, понимаешь ли, пребывает в состоянии своеобразной покорности судьбе; мне думается, что иезуитство пасторов и ханжествующих дам действует на нее гораздо сильнее, чем на меня, которого оно больше не обманет,потому что я увидел его изнанку; она же верит во все это и не вынесет, если все ее мировоззрение, основанное на идее греха, боге и самоотречении окажется лишенным смысла.

И боюсь, она никогда не поймет, что бог, быть может, по-настоящему начинается тогда, когда мы произносим слова, которыми заканчивает у Мультатули свою молитву неверующий: «О господи, бога нет!» Этот пасторский бог для меня мертв. Но делает ли это меня атеистом? Священники считают меня таковым — пусть. Но я люблю, а как бы я мог испытывать любовь, если бы не жил я и не жили другие; а раз мы живем, это уже само по себе чудо. Называй это богом, или человеческой природой, или чем хочешь, но существует нечто, что я не могу ни определить, ни уложить в систему, хотя это нечто — чрезвычайно жизненно и реально; оно и есть мой бог или все равно что бог.

Боже мой, я люблю К., люблю по тысяче причин, но именно потому, что я верю в любовь и реальность, я не становлюсь столь отвлеченным, каким был раньше, когда держался тех же понятий о боге и религии, каких, по-видимому, держится сейчас К. Я не отказываюсь от нее, но тот душевный кризис, который она, вероятно, переживает теперь, минует только со временем; что ж, наберусь терпения и не озлоблюсь, что бы она ни делала и ни говорила. Пока она упорствует и держится за старое, я должен работать и сохранять ясность ума для живописи, рисования, дела. Поэтому я пошел на то, о чем писал выше, — пошел как из потребности в жизненном тепле, так и по гигиеническим причинам. Рассказываю тебе обо всем этом, чтобы ты не вообразил опять, будто я пребываю в меланхолии. Напротив, я почти исключительно поглощен мыслями о красках, акварели, мастерской и пр. и пр. Ах, мальчик мой, если бы мне только найти подходящую мастерскую!

Письмо получилось очень длинным. Иногда мне хочется, чтобы поскорее прошли три месяца, отделяющие меня от нового свидания с Мауве. Впрочем, они тоже принесут свою пользу. Пиши мне время от времени; не будет ли у тебя возможности приехать сюда зимой? И будь уверен, я не сниму мастерскую, прежде чем не посоветуюсь с Мауве: я обещал прислать ему план комнаты, и, возможно, он сам приедет и посмотрит ее. Но отцу в это вмешиваться не надо: он не тот человек, который способен решать вопросы, связанные с искусством. Чем меньше отец будет знать о моих делах, тем лучше будут наши отношения: я должен быть свободен и независим во многих вопросах, и это вполне естественное желание.

Меня иногда пробирает дрожь, когда я думаю о К. и вижу, как она хоронит себя в прошлом, держась за старые, мертвые идеи. В этом есть нечто роковое, ведь с ней ничего не случится, если она изменит свои взгляды; я считаю весьма вероятным, что наступит какая-то реакция — в К. так много здорового и сильного.

Итак, в марте я снова поеду в Гаагу и Амстердам. Когда я последний раз уезжал из Амстердама, я сказал себе: «Ни в коем случае не позволяй себе грустить и не давай сбить себя с ног, чтобы твоя работа не пострадала именно теперь, когда она двинулась. Да, иногда весной можно позволить себе отведать клубники, но весна длится так недолго, а сейчас к тому же далеко не весна».

Я вижу, что по какой-то причине ты, кажется, мне завидуешь. Нет, мальчик мой, не надо: то, чего ищу я, может быть найдено каждым — тобою даже скорее, чем мной. К тому же есть так много вещей, в которых я очень отстал и ограничен. Ах, если бы я только знал, в чем заключается моя ошибка и как исправить ее! Но увы, мы слишком часто не видим бревна в собственном глазу.

Напиши мне поскорее. Читая мои письма, ты должен уметь отделять зерно от мякины. Если в них есть что-то хорошее, какая-то доля правды, тем лучше; но в них, разумеется, много такого, что неверно, что, хоть и бессознательно, более или менее преувеличено мною. В самом деле, я человек не ученый, невежественный, как многие другие, и даже больше, чем другие, но сам я этого не замечаю за собой, еще меньше — за другими и поэтому часто бываю неправ. Но, ошибаясь, мы иногда находим правильный путь и il y a du bon en tout mouvement1 (a propos я случайно подслушал это замечание Жюля Бретона и запомнил его).

1 В каждом движении есть что-то хорошее (франц.).

Между прочим, слышал ли ты когда-нибудь, как Мауве читает проповеди? Однажды я видел, как он передразнивал кое-кого из пасторов — он читал проповедь о рыбачьей лодке Петра. Проповедь строилась вокруг трех пунктов: первый — приобрел Петр эту лодку или унаследовал ее; второй — купил он ее в рассрочку или на паях; третий — о, ужасная мысль! — не украл ли он ее? Затем Мауве прочел проповедь о благих намерениях всевышнего и о «Тигре и Евфрате», а затем принялся подражать отцу Бернару: «Бог — всемогущ: он сотворил море, землю, и небо, и звезды, и луну; он может совершить все, все, все. И все-таки он не всемогущ, ибо есть одна вещь, которой он не может сделать. Что же не может совершить всемогущий? Всемогущий не может оттолкнуть грешника...» До свиданья, Тео. Пиши скорее. Мысленно жму твою руку.

165

Ты должен знать, Тео, что Мауве прислал мне ящик с красками, кистями, мастихином, маслом, скипидаром — короче говоря, со всем необходимым. Итак, решено: я начинаю писать маслом и очень рад, что до этого, наконец, дошло.

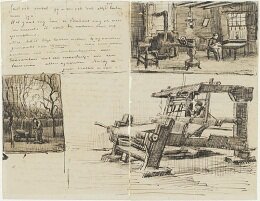

В последнее время я много рисовал, главным образом этюды фигур. Если бы ты их посмотрел, ты бы понял, в каком направлении я иду.

Разумеется, я просто жажду услышать, что мне дальше скажет Мауве.

Последние дни я рисовал также детей, и мне это очень понравилось. На улице сейчас изумительно красиво по тону и цвету; как только я немного набью руку в живописи, я попробую хоть отчасти передать все это. Но человек не должен сворачивать с прямой дороги; поэтому теперь, когда я начал рисовать фигуры, я буду продолжать, пока не продвинусь дальше; работая на воздухе, я делаю этюды деревьев, но подхожу к ним так, словно эти деревья — фигуры. Я рассматриваю их прежде всего с точки зрения контуров, пропорций и соотношения друг с другом. Это первое, с чем сталкиваешься. Затем идет моделировка, цвет, окружение, и как раз обо всем этом мне и надо посоветоваться с Мауве.

Знаешь, Тео, я очень радуюсь своему ящику с красками и думаю вот что: хорошо, что я получил его теперь, прозанимавшись по меньшей мере год исключительно рисованием, а не сразу начал с него. Полагаю, ты согласишься со мной? В своем последнем письме я забыл сказать тебе, как я доволен тем, что ты едешь в Лондон. Я бы не хотел, чтобы ты остался там, но очень хорошо, что ты познакомишься с ним.

По-моему, долго задерживаться там тебе не следует — город едва ли тебе понравится; во всяком случае, чем дольше я в нем жил, тем яснее мне становилось, что я, в сущности, никогда не чувствовал себя там в своей стихии.

Здесь, в Голландии, я гораздо больше у себя дома. Я даже думаю, что со временем опять стану совершенным голландцем; не находишь ли ты, что это, в конечном счете, самое разумное? Думаю, что опять стану настоящим голландцем не только по характеру, но и по манере моего рисунка и живописи. Полагаю также, что для меня окажется полезным как мое пребывание за границей в течение некоторого времени, так и то, что я повидал там кое-какие вещи, которые совсем не мешает знать.

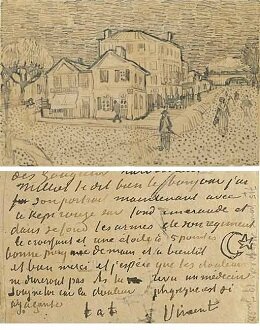

ГААГА

ДЕКАБРЬ 1881 — СЕНТЯБРЬ 1883

Пребывание в Гааге было очень важным периодом в жизни и творческой деятельности художника. Винсент впервые получил здесь возможность пользоваться некоторое время уроками известного голландского живописца Антона Мауве, своего дальнего родственника. Но академическая система обучения мало удовлетворяла Ван Гога, поэтому между учителем и учеником очень скоро возникают существенные расхождения. Полный разрыв отношений наступил после того, как Винсент, мечтая обрести близкого друга и семью, а также желая скорее забыть Кее Фос, берет к себе в дом в качестве жены и натурщицы Христину (в письмах она часто называется — Син), беременную уличную женщину, имеющую уже одного ребенка. Винсент одновременно питал надежду вернуть ее к нормальной, здоровой жизни. Этот шаг окончательно поставил его вне бюргерского общества. Всеми покинутый, он существует единственно благодаря поддержке и помощи Тео. Его творческую деятельность этих лет определяют планы создания серии рисунков из жизни народа и организации общества художников, цель которого — издание для народа недорогих литографий.

За время пребывания в Гааге Винсент создал почти 200 рисунков и акварелей (народные типы, обитатели приюта для престарелых, пейзажи, в том числе виды Гааги), около 15 литографий и около 20 картин маслом (рыбаки, матросы, крестьяне за работой, пейзажи).

Но семейная жизнь Винсента не удалась: Син оказалась неисправимой. Тео и отец уговаривают заболевшего художника покинуть Гаагу.

166 Гаага, четверг вечером

Спасибо за письмо и вложение. Я получил твое письмо уже в Эттене, куда вернулся, потому что договорился об этом с Мауве, как тебе и писал. На рождество у меня произошла весьма бурная сцена с отцом, и дело зашло так далеко, что он посоветовал мне убраться из дому. Он сказал это так решительно, что я в тот же день в самом деле ушел.

Получилось это, собственно, вот из-за чего: я не пошел в церковь и объявил, что если посещение церкви принудительно и я обязан ходить туда, то, разумеется, ноги моей там не будет, даже из вежливости, хотя я это довольно регулярно делал с самого моего приезда в Эттен. Но, увы, на самом деле за этой размолвкой стояло нечто куда большее, в частности, вся история, происшедшая летом между мной и К.

Насколько мне помнится, я впервые в жизни был в такой ярости. Я откровенно сказал, что считаю их систему религиозных взглядов отвратительной, не хочу больше думать об этих вопросах и буду всячески избегать их, потому что чересчур глубоко вник в них в самый печальный период моей жизни.

Возможно, я был слишком запальчив, слишком несдержан, но, как бы то ни было, со всем этим покончено раз и навсегда.

Я отправился обратно к Мауве и сказал: «Послушайте, Мауве, оставаться в Эттене я больше не могу, мне надо куда-нибудь перебираться, лучше всего сюда». «Сюда так сюда»,— ответил он.

И вот я снял здесь мастерскую, то есть комнату с альковом, которую можно приспособить для этой цели, достаточно дешевую, на окраине города на Схенквеге, в десяти минутах ходьбы от Мауве.

Отец сказал, что если мне нужны деньги, он, в случае необходимости, ссудит меня, но теперь это не годится — я должен стать совершенно независимым от него. Каким путем? Пока еще не знаю, но Мауве, при нужде, поможет мне; надеюсь и верю, что так же поступишь и ты, а я, конечно, буду трудиться и изо всех сил постараюсь что-нибудь заработать.

Так или иначе, жребий брошен. Момент неудобный, но qu'y faire?1

1 Что делать (франц.).

Мне нужна какая-нибудь простая мебель, кроме того, мои расходы на материалы для рисования и живописи неизбежно увеличатся.

Придется также сделать попытку чуточку получше одеться.

Я пошел на большой риск, и вопрос стоит так — либо я потону, либо выплыву. Но мне все равно пришлось бы рано или поздно начинать самостоятельную жизнь. Так на что же мне жаловаться? Просто этот день наступил раньше, чем я ожидал. Что до моих отношений с отцом, то их быстро не наладишь: у нас слишком разные взгляды и убеждения. Для меня наступает время испытаний: прилив высокий, вода доходит мне почти до рта и — почем знать? — может быть, еще выше. Но я буду бороться и не отдам свою жизнь даром, а попытаюсь победить и выплыть. С 1 января я переезжаю в новую мастерскую. Мебель куплю самую простую — деревянный стол и пару стульев. Я удовлетворился бы одеялом на полу взамен кровати, но Мауве хочет, чтобы я купил и ее; в случае необходимости он ссудит меня деньгами.

Как ты можешь себе представить, у меня хватает забот и хлопот. Тем не менее я успокаиваю себя мыслью, что зашел слишком далеко и уже не могу повернуть обратно; конечно, путь мой, вероятно, будет труден, но зато он теперь достаточно ясен.

Разумеется, я вынужден просить тебя, Тео, посылать мне время от времени то, что ты сможешь уделить, не стесняя себя.

167 [Январь 1882]

Тебе, вероятно, будет приятно узнать, что я обосновался в своей собственной мастерской. Это комната с альковом, достаточно светлая, так как окно большое — в два раза больше обычного и к тому же выходит на юг...

Мауве сильно обнадеживает меня, уверяя, что скоро я начну понемногу зарабатывать. Теперь, когда у меня собственная мастерская, я перестану производить неблагоприятное впечатление на людей, которые до сего времени подозревали меня в том, что я дилетант, лентяй и бездельник.

169 [7 января 1882]

Моя мастерская приходит в порядок. Мне бы хотелось, чтобы ты как-нибудь побывал в ней. Я развесил на стенах все свои этюды; пришли, пожалуйста, мне обратно те, что находятся у тебя: они могут мне понадобиться. Вероятно, они не годятся для продажи, и я первый вижу их недостатки, но в них есть что-то от натуры, потому что сделаны они были c подлинным увлечением.

Как ты знаешь, сейчас я бьюсь над акварелями; если они начнут получаться, их можно будет продавать.

Поверь, Тео, когда я первый раз явился к Мауве с моими рисунками пером и он сказал: «Попробуйте теперь работать углем и мелом, кистью и растушевкой», у меня возникло чертовски много трудностей с этими новыми материалами. Терпения у меня хватало, но порой, казалось, не помогало даже оно, и тогда меня охватывало такое нетерпение, что я топтал свой уголь ногами и совершенно падал духом.

Все же через некоторое время я уже послал тебе несколько рисунков, сделанных мелом, углем и кистью, и отнес Мауве целую кучу таких рисунков; он, разумеется, так же как ты, сделал мне много замечаний — и совершенно справедливых, но тем не менее я продвинулся на шаг вперед.

Сейчас я переживаю сходный период борьбы и упадка духа, терпения и нетерпеливости, надежд и отчаяния. Но я не имею права отступать и через некоторое время лучше овладею акварелью. Будь это легко, это было бы не так интересно. То же самое — с живописью...

У меня есть с дюжину фигур землекопов и людей, работающих на картофельном поле; я все думаю, нельзя ли из них что-нибудь сделать; у тебя тоже находится еще несколько штук — например, человек, насыпающий картофель в мешок. Не знаю еще — как, но рано или поздно я из этого все же что-нибудь сделаю; летом я внимательно наблюдал за окружающим и здесь, в дюнах, мог бы написать хороший этюд земли и неба, а потом смело вставить в него фигуры.

Тем не менее я до сих пор не придаю большого значения этим этюдам, так как, разумеется, надеюсь научиться делать их совершенно иначе и лучше; впрочем, брабантские типы очень характерны, я — почем знать? — не извлеку ли я еще из них пользу. Если ты хочешь оставить себе некоторые из них, буду очень рад; но те, что тебе не нужны, я хотел бы получить обратно: изучая новые модели, я обращу внимание на ошибки в пропорциях, которые сделал в летних этюдах; таким образом, они, возможно, еще принесут мне пользу.

170

Рисование все больше становится моей страстью, и страсть эта похожа на ту, какую моряки испытывают к морю.

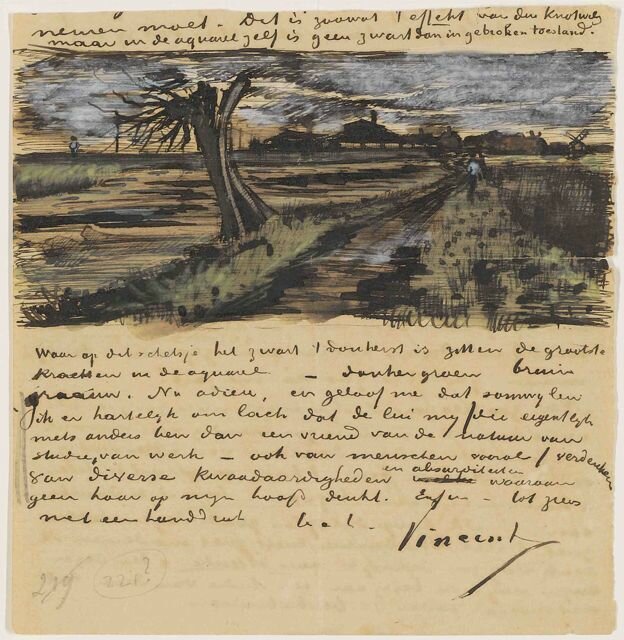

Мауве показал мне новый путь, на котором можно кое-что сделать, — я имею в виду работу акварелью. Сейчас я совершенно поглощен ею: сижу, мажу, смываю намазанное, короче, надрываюсь и ищу...

Я одновременно начал несколько маленьких акварелей и одну большую, по меньшей мере почти такой же величины, как те этюды фигур, что я делал в Эттене. Само собой разумеется, дело идет не быстро и не гладко.

Мауве сказал, что я испорчу по крайней мере десяток рисунков, прежде чем научусь хоть немного управляться с кистью. Но за всем этим открывается лучшее будущее; поэтому я работаю со всем хладнокровием, на какое способен, и не отчаиваюсь, несмотря ни на какие ошибки.

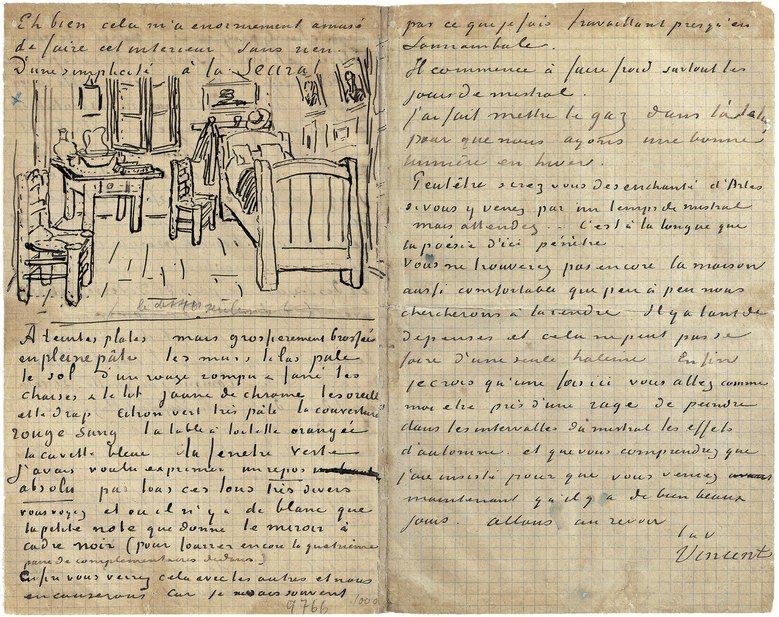

Вот набросочек с одной из маленьких акварелей — угол моей мастерской и девочка, мелющая кофе. Как видишь, я ищу тон: головка и ручки девочки, в которых есть свет и жизнь, выделяются на тусклом сумеречном фоне и смело контрастируют с частью трубы и печки — железо и камень — и деревянным полом. Если я сумею выполнить рисунок, как задумал, я сделаю его на три четверти в тонах зеленого мыла, и затем уголок, где сидит девочка, обработаю нежно, мягко, с чувством.

Ты, конечно, понимаешь, что я еще не в силах выразить все так, как чувствую, а лишь пытаюсь преодолеть трудности: зелено-мыльная часть еще недостаточно зелено-мыльна, а нежность опять-таки недостаточно нежна. Но как бы то ни было, набросок сделан, мысль выражена и, думается, более или менее сносно...

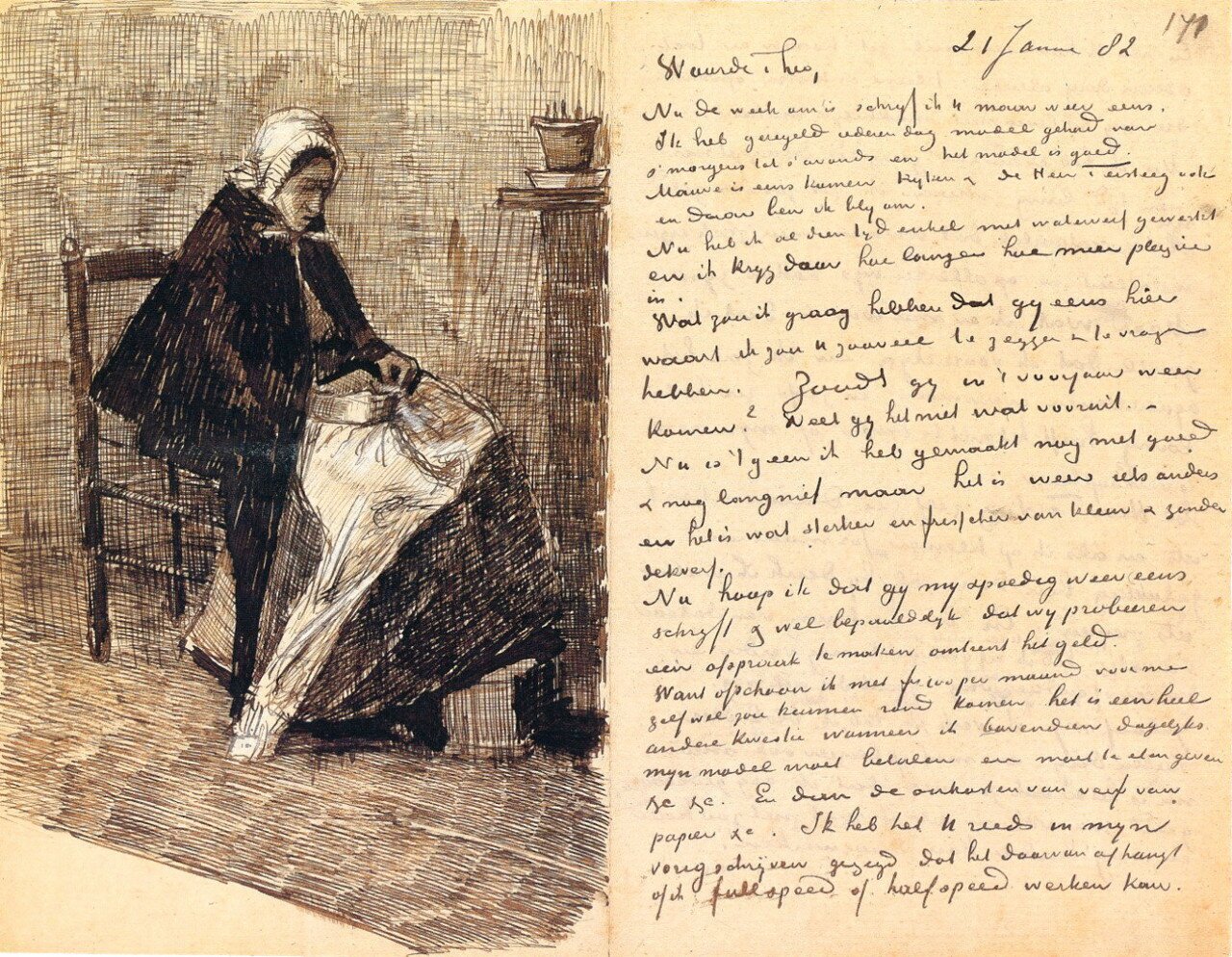

Тео, у меня куча неприятностей с натурщиками. Я подолгу гоняюсь за ними, а если нахожу, то их либо трудно заманить в мастерскую, либо они совсем не приходят. Не далее как сегодня утром не пришел сынишка кузнеца: его отец хотел, чтобы я платил ему гульден в час, ну, а я, конечно, не согласился.

Завтра мне снова будет позировать старуха, но она не приходила вот уже три дня. Когда я выхожу, я часто делаю наброски в дешевых кухмистерских, в залах ожидания третьего класса и тому подобных местах. Но на улице чертовски холодно; я в особенности мерзну, потому что не умею рисовать так же быстро, как более опытные художники, и должен детально отделывать свои наброски, если хочу, чтоб они приносили мне какую-то пользу.

175

Сейчас, пока Мауве болен или слишком занят своей большой картиной, я получил разрешение посещать Вейсенбруха, в случае, если мне нужно что-нибудь спросить; Вейсенбрух уверил меня, что я могу не беспокоиться насчет того, что Мауве якобы изменил свое отношение ко мне.

Я спросил также Вейсенбруха, что он думает о моих рисунках пером. «Это ваши лучшие работы», — ответил он. Я рассказал ему, что Терстех выругал меня за них. «Не обращайте внимания, — успокоил меня он. — Когда Мауве заявил, что вы прирожденный художник, а Терстех отрезал «нет», Мауве взял вашу сторону — я сам присутствовал при этом. Если это повторится теперь, когда я видел вашу работу, я тоже встану на вашу сторону». Это «встану на вашу сторону» не так уж трогает меня; но должен сказать, иногда мне становится невмоготу слушать вечный припев Терстеха: «Пора тебе начать думать о том, как самому заработать на хлеб». Это выражение кажется мне таким отвратительным, что я в таких случаях лишь с большим трудом сохраняю спокойствие. Я работаю изо всех сил и не щажу себя, значит, заслуживаю свой хлеб, и никто не вправе упрекать меня за то, что я до сих пор ничего не продал. Сообщаю тебе эти подробности, так как не могу понять, почему ты за весь этот месяц ничего мне не написал и не прислал.

Быть может, ты что-нибудь услышал от Терстеха или других и это повлияло на тебя? Еще раз уверяю тебя: я очень много работаю и стараюсь продвинуться именно в том, что легко продать, прежде всего в акварели, но добиться успеха немедленно не могу. Если даже лишь постепенно я научусь работать с нею, то и тогда это будет большим и быстрым шагом вперед — ведь я еще так мало работаю в этой области. Добиться же успеха немедленно я не в силах. Как только Мауве поправится и снова придет ко мне или я зайду к нему, он даст мне ценные указания насчет этюдов, которые я покамест пишу.

В последнее время Мауве делал для меня очень мало и однажды сам мне сказал: «У меня не всегда бывает охота учить вас: иногда я слишком устаю, и тогда уж вы, ради бога, выжидайте более подходящего момента».

Я считаю большой удачей, что время от времени могу посещать такого умного человека, как Вейсенбрух, особенно если он дает себе труд,— как, например, сегодня утром, — показать мне рисунок, над которым он работает, но который еще не готов, и объяснить мне, как он собирается закончить его. Это как раз то, что мне нужно.

177 Суббота

Ты находишь, что маленькая акварель — лучшее из того, что ты у меня видел. Положим, это не так — мои этюды, которые находятся у тебя, гораздо лучше и рисунки пером, сделанные летом, тоже; эта маленькая акварель — безделица, и я послал ее тебе только для того, чтобы ты убедился, что и я могу иногда работать акварелью. Другие же вещи гораздо более серьезны, в них больше основательности, хотя они все еще выглядят очень «зелено-мыльно». Имей я что-нибудь против господина Терстеха (хотя я против него ничего не имею), то это было бы вот за что: он хвалит меня не за трудные этюды с модели, а, скорее, за работу в том стиле, который лишь наполовину способен передать все то, что я хочу выразить в соответствии с моим собственным характером и темпераментом. Само собой разумеется, я был бы рад продать рисунок, но я еще более счастлив, когда такой настоящий художник, как Вейсенбрух, говорит о моем негодном для продажи (???) этюде или рисунке: «Он правдив, я и сам мог бы работать по нему».

178 Пятница, 3 марта

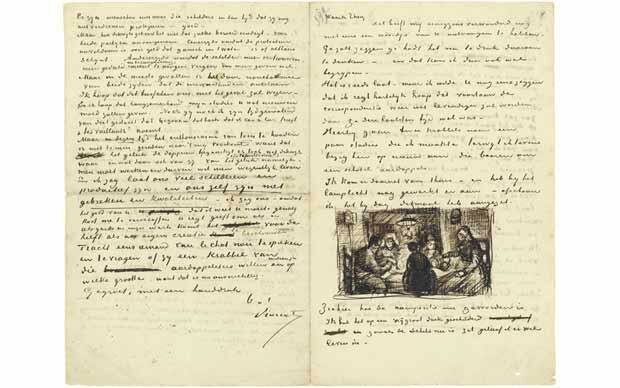

У меня сейчас новая модель, хотя я ее уже — правда, очень небрежно — рисовал и раньше. Вернее, это больше чем одна модель — это целая семья из трех человек: женщина лет сорока пяти, похожая на фигуру Эдуарда Фрера, затем ее дочь — той лет тридцать — и девочка лет десяти-двенадцати. Это бедные люди, но, должен сказать, им цены нет — так они старательны. Я не без труда уговорил их позировать; они согласились лишь при условии, что я обещаю им постоянную работу. Я считаю такое условие выгодным — это как раз то, чего я и сам хочу.

Дочь пожилой женщины некрасива — лицо у нее тронуто оспой, зато фигура очень грациозная и, на мой взгляд, привлекательная. К тому же у них подходящая одежда: черные шерстяные платья, чепцы хорошего фасона, красивая шаль и т. д. Не слишком беспокойся о деньгах: я все уладил заранее, обещав им платить по гульдену в день, как только что-нибудь продам, и возместить впоследствии то, чего не додам сейчас.

Покамест надо постараться найти покупателя на мои рисунки. Будь у меня возможность к тому, я бы придержал все, что делаю сейчас; думаю, что если бы я выждал хоть год, я выручил бы за них больше, чем теперь.

Впрочем, в данных обстоятельствах я был бы очень рад, если бы господин Терстех время от времени покупал у меня что-нибудь — на худой конец, с правом обмена, если он их не продаст.

Господин Терстех обещал зайти ко мне, как только выберет время.

Причина, по которой я хотел бы придержать свои работы, заключается, попросту говоря, в следующем. Когда я рисую отдельные фигуры, то всегда имею в виду композицию из многих фигур, например, зал ожидания третьего класса, ломбард или интерьер.

Но такие более крупные композиции должны вызревать медленно: чтобы сделать рисунок с тремя швеями, надо, вероятно, нарисовать по меньшей мере девяносто швей. Voila l'affaire.l

1 Вот как обстоит дело (франц.).

Я получил теплое письмо от К. М. с обещанием заглянуть ко мне, когда он вскоре приедет в Гаагу. Конечно, это лишь обещание, но, может быть, из него все-таки что-нибудь выйдет.

Словом, я буду все меньше и меньше охотиться за людьми, кто бы они ни были — торговцы картинами или художники; единственные люди, за которыми я согласен гоняться, — это модели, потому что работу без модели я считаю серьезной ошибкой — по крайней мере, для себя. А ведь приятно, Тео, когда человек видит маленький просвет, для меня же такой просвет теперь появился.

Рисовать человека — замечательная штука, в этом есть что-то живое; это дьявольски трудно, но тем не менее замечательно. Завтра у меня в гостях будут двое детей: я собираюсь одновременно забавлять их и рисовать. Я хочу, чтобы в мою мастерскую пришла жизнь, и намерен завести всевозможные знакомства по соседству. В воскресенье ко мне придет мальчик из сиротского приюта — великолепный тип, но я заполучу его только на короткое время. Возможно, я действительно не умею обходиться с людьми, которые слишком привержены к условностям; но, с другой стороны, я, вероятно, способен ладить с бедняками или так называемыми простыми людьми; теряя в одном, я выигрываю в другом; поэтому я даю себе волю и говорю себе: «В конце концов, верно и правильно, что, как художник, я живу в той среде, которую чувствую и хочу выразить». Honni soit qui mal y pense.1

1 Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает (ст. франц.) — девиз английского ордена Подвязки.

179

В своем письме от 18 февраля с. г. ты сообщаешь: «Когда здесь был Терстех, мы, разумеется, поговорили о тебе, и он сказал, что ты всегда можешь, обратиться к нему, если тебе что-нибудь понадобится».

Почему же, когда я несколько дней тому назад попросил у Терстеха десять гульденов, он дал их мне, но присовокупил к ним столько упреков, — чтобы не сказать оскорблений,— что я хоть и сдержался, но еле-еле?

Будь эти десять гульденов нужны мне самому, я бы швырнул их ему в лицо, но я должен был уплатить натурщице — бедной больной женщине, которую не могу заставлять ждать. Вот почему я и держался так спокойно. Тем не менее в ближайшие полгода ноги моей не будет у Терстеха; я не намерен ни разговаривать с ним, ни показывать ему мои работы...

Он имел бы право упрекать меня, если бы я бездельничал, но человеку, который терпеливо, напряженно, непрерывно корпит над тяжелой работой, нельзя бросать упреки вроде таких вот: «В одном я уверен — ты не художник»; «твое несчастье, что ты слишком поздно начал»; «пора тебе самому зарабатывать на хлеб». Вот тогда я сказал: «Хватит. Полегче!»

180

Поверь мне, что поговорка «Честность — лучшая политика» верна и применительно к искусству: лучше подольше попотеть над серьезным этюдом, чем сделать нечто модное, чтобы польстить публике. Иногда в трудные минуты и меня тянет на что-нибудь этакое модное, но, поразмыслив, я говорю себе: «Нет, дайте мне быть самим собой и выражать в грубой манере суровую и грубую правду. Я не стану гоняться за любителями и торговцами картинами; кто захочет, тот сам придет ко мне». «In due time we shall reap if we faint not».1

l В свое время мы снимем урожай, если не сробеем (англ.).

Подумай, Тео, что за молодчина был Милле!

Де Бок одолжил мне большую книгу Сансье. Она так интересует меня, что я просыпаюсь ночью, зажигаю лампу и сажусь читать, — днем-то ведь я должен работать...

И еще одно тронуло меня, очень тронуло. Я, не объясняя причин, сказал своей модели, чтобы она сегодня не приходила. Однако бедная женщина все-таки пришла. Я, конечно, запротестовал. «Да, но я же пришла не затем, чтобы вы меня рисовали, а только посмотреть, есть ли у вас какая-нибудь еда». И она протянула мне порцию бобов с картошкой. Есть все-таки вещи, ради которых стоит жить!

Вот слова в книге Сансье о Милле, которые глубоко привлекают и трогают меня. Это высказывания самого Милле. «Искусство — это битва; в искусстве надо не щадить себя. Надо работать, как целая куча негров сразу. Предпочитаю не говорить вообще ничего, чем выражаться невнятно».

Я только вчера прочел эту фразу Милле, но я уже давно испытывал те же самые чувства; вот почему меня иногда охватывает желание не мягкой кистью, а твердым плотницким карандашом и пером выцарапать то, что я думаю. Берегись, Терстех, берегись! Ты решительно неправ.

181

Сегодня вечером я был в Пульхри.* Tableaux vivants1 и нечто вроде фарса Тони Офферманса. С фарса я ушел, потому что не люблю карикатур и не выношу спертого воздуха в переполненном зале, но «tableaux vivants» посмотрел — особенно потому, что одна из них была поставлена по гравюре, которую я подарил Мауве, — по «Яслям в Вифлееме» Николаса Мааса, а другая по Рембрандту — «Исаак, благословляющий Иакова», с великолепной Ревеккой, которая подглядывает, удался ли ей обман. Николас Маас был очень хорошо сделан по свету, тени и колориту, но с точки зрения выразительности, по-моему, никуда не годился. Экспрессии в нем не было ни на грош. Один раз я наблюдал подобную картину в действительной жизни — разумеется, не рождение младенца Христа, а рождение теленка. И я великолепно помню, как это было выразительно. В ту ночь в Боринаже, в хлеву, находилась маленькая девочка — загорелое деревенское личико, головка в белом ночном чепце; в глазах у нее стояли слезы — она сочувствовала несчастной корове: животное так мучилось, ему было так тяжело. Это было чисто, свято, изумительно прекрасно, как картина Корреджо, Милле или Израэльса. Ах, Тео, почему ты не бросишь все, чтобы стать художником? Ты ведь можешь им сделаться, если захочешь...

1 Живые картины (франц.).

Вот список голландских картин, предназначенных для Салона.

Израэльс, «Старик» (не будь этот старик рыбаком, он мог бы быть Томом Карлейлем, автором «Французской революции» и «Оливера Кромвела»): старый человек сидит в углу у очага, где в сумерках слабо тлеет кусочек торфа. Хижина, где сидит этот старик, тесная, старая, темная; крошечное окошко закрыто белой занавеской. Рядом со стулом старика сидит его собака, состарившаяся вместе с ним. Человек и собака — двое старых друзей; они смотрят друг другу в глаза. Старик медленно вынимает из кармана свой кисет и раскуривает трубку. Ничего больше, только сумерки, тишина, одиночество двух старых друзей — человека и собаки, понимающих друг друга, и раздумья старика; о чем он думает — я не знаю и сказать не могу, но это, должно быть, глубокая, долгая мысль, которая восходит к далекому прошлому; возможно, именно она придает лицу старика грустное, удовлетворенное и покорное выражение, чем-то напоминающее знаменитые стихи Лонгфелло с рефреном «But the thoughts of youth are long, long thoughts».1

1 Но мысли о юности — долгие мысли (англ ).

Мне бы хотелось, чтобы эта картина Израэльса висела рядом с картиной Милле «Смерть и дровосек». За исключением этой вещи Израэльса, я не знаю ни одной картины, которая могла бы выдержать сравнение со «Смертью и дровосеком» Милле или хотя бы такой, чтобы она смотрелась рядом с последней; с другой стороны, кроме «Смерти и дровосека» Милле, я не знаю ни одной картины, которая могла бы выдержать сравнение с этой вещью Израэльса и смотрелась бы вместе с нею. И я испытываю непреодолимое желание повесить эти картины Израэльса и Милле рядом, чтобы они дополняли друг друга.

Я считаю, что эта картина Израэльса нуждается в том, чтобы «Смерть и дровосек» Милле висела вместе с ней: одна в одном конце, другая — в другом конце длинной узкой галереи; и пусть в этой галерее не будет никаких картин, кроме этих двух, только они одни.

Израэльс великолепен. Он так захватил меня, что я, право, не мог смотреть ни на что другое. А ведь там была и другая вещь Израэльса — маленькая, с пятью или шестью фигурами: крестьянская семья за столом.

Есть там и Мауве — большая картина: рыбачьи парусники, лодки, вытащенные на берег. Это шедевр.

Я никогда не слышал хорошей проповеди о смирении и не могу себе даже представить такую проповедь в ином виде, чем эта картина Мауве и полотно Милле. Это и есть смирение — подлинное, а не такое, как у попов. Лошади, несчастные, замученные клячи, вороные, сивые, гнедые, стоят терпеливо и покорно, смиренные, тихие, готовые ко всему. Работа почти закончена, но им еще предстоит последний кусок пути — нужно дотащить тяжелую лодку до места. Минутная остановка. Лошади задыхаются, они в мыле, но не фыркают, не брыкаются, ни на что не жалуются. Они свыклись со своей долей — свыклись много-много лет назад. Они примирились с тем, что еще надо жить, надо работать, а если завтра придется отправляться на живодерню — что ж, ничего не поделаешь, они готовы и к этому.

Я вижу в этой картине возвышенную, глубокую, практическую, умиротворенную философию. Она словно говорит: «Умение страдать, не жалуясь, — вот единственная полезная и подлинная наука, урок, который надо усвоить, вот решение всех жизненных проблем».

Думаю, что этот холст Мауве был бы одной из тех немногих картин, перед которой надолго бы задержался Милле, бормоча про себя: «il a du coeur ce peintre la».1

1 «У этого художника есть сердце» (франц.).

Были там и другие картины, но я их почти не смотрел — с меня достаточно этих двух.

182

Если бы ты стал художником, ты, наверно, многому бы удивлялся и, в частности, тому, что живопись и все связанное с нею — подлинно тяжелая работа с точки зрения физической: помимо умственного напряжения и душевных переживаний, она требует еще большой затраты сил, и так день за днем...

Она требует от человека так много, что в настоящее время заниматься ею — все равно что принять участие в походе, сражении, войне.

185 апрель 1882

Какая увлекательная вещь — увидеть предмет и, найдя его прекрасным, думать о нем и крепко удерживать его в памяти, а потом взять и сказать: «Я нарисую его и буду над ним работать, пока он не обретет жизнь!»

Разумеется, я еще отнюдь не удовлетворен своей работой и далек от мысли о том, что ее нельзя сделать лучше. Но чтобы впоследствии работать лучше, надо сегодня работать в полную меру сил — вот тогда работа завтра же двинется вперед...

Когда я слышу, как Терстех разглагольствует о том, что нравится и может иметь сбыт, мне приходит на ум простая мысль: «То, над чем ты упорно корпел, во что старался вложить характер и чувство, не может не нравиться и не находить сбыта. Вероятно, даже лучше, если оно поначалу нравится не каждому».

186

Сегодня я отправил почтой один рисунок, который дарю тебе в знак признательности за все, что ты сделал для меня в эту зиму, которая, не будь тебя, оказалась бы для меня ужасной. Когда прошлым летом ты показал мне большую гравюру на дереве Милле «Пастушка», я подумал: «Как много можно сделать одной линией!» Я, разумеется, не претендую на то, что способен выразить одной линией столько же, сколько Милле. Но все же я постарался вложить в эту фигуру какое-то чувство. Поэтому надеюсь, что рисунок тебе понравится.

И в то же время, глядя на него, ты убедишься, что я всерьез взялся за работу. Раз уж я начал, мне хотелось бы сделать этюдов тридцать с обнаженной натуры. Прилагаемая фигура, по-моему, лучшая из всех, которые я до сих пор рисовал; поэтому я решил послать ее тебе.

Это не этюд с модели, и все же это сделано точно по модели. Тебе следует знать, что у меня под бумагой были две подкладки. Я много работал, чтобы добиться правильного контура; когда я снял рисунок с доски, он совершенно точно отпечатался на двух подложенных под бумагу листах, и я закончил немедленно, согласно первому рисунку, так что нижний лист даже свежее первого... Мне кажется, этот рисунок хорошо выглядел бы на простом сером паспарту.

Разумеется, я не всегда рисую так, как в этот раз. Но я очень люблю английские рисунки, сделанные в этом стиле: поэтому не удивительно, что один раз я и сам попробовал так сделать; а так как этот рисунок предназначался для тебя, разбирающегося в таких вещах, я не побоялся предстать перед тобой несколько меланхоличным. Я хотел сказать нечто вроде:

Но в сердце пусто, и его

Ничто уж не заполнит,

как в книге Мишле.

187

Между человеком и его работой, несомненно, существует сродство, но что это за сродство — определить нелегко, и в этом вопросе многие ошибаются.

Да, я знаю, что мама больна и, кроме того, знаю еще много других грустных вещей, которые происходят и в нашей собственной семье и в других семьях.

Я вовсе не безразличен ко всему этому — не думаю, что смог бы нарисовать «Скорбь», если бы живо этого не чувствовал. Но с прошлого лета мне ясно, что разлад между отцом, матерью и мной стал хроническим — наше взаимное непонимание и отчуждение тянутся слишком уж долго. Теперь дело зашло так далеко, что страдают обе стороны.

189

Будь добр, скажи откровенно, не знаешь ли ты причину нижеследующего и не можешь ли просветить меня на этот счет.

Примерно в конце января, недели две спустя после моего приезда сюда, Мауве внезапно и резко изменил свое отношение ко мне: оно стало столь же неприязненным, сколь прежде было дружелюбным.

Я приписал его холодность тому, что он недоволен моей работой и так встревожился и разволновался по этому поводу, что совершенно потерял душевное равновесие и заболел, о чем тебе тогда же и сообщил...

Несколько раз, когда я приходил к Мауве, мне ответили, что его нет дома. Короче говоря, налицо были все признаки решительного охлаждения. Я начал являться к нему все реже и реже, а Мауве вообще перестал ко мне заходить, хотя я живу в двух шагах от него.

В своих разговорах Мауве стал, если можно так выразиться, держаться ограниченных взглядов, хотя прежде отличался их широтой. Я должен рисовать гипсы, — сказал он, — это самое главное. А я терпеть не могу рисовать гипсы, но у меня в мастерской висело несколько гипсовых рук и ног, хоть и не для того, чтобы рисовать их. Один раз он говорил со мной о рисовании с гипсов так, как не решился бы говорить самый худший из преподавателей академии; я сдержался, но, придя домой, так обозлился, что швырнул эти несчастные гипсовые слепки в угольный ящик, и они разбились. И тут я решил, что примусь рисовать с этих гипсов лишь в том случае, если они сами по себе снова склеятся и побелеют и если на свете больше не будет живых людей с руками и ногами, которые можно рисовать.

Тогда я объявил Мауве: «Дорогой друг, не напоминайте мне больше о гипсах — мне нестерпимо слышать о них». За этим последовала записка от Мауве, что в течение двух месяцев он не сможет заниматься со мною. Два месяца он действительно не занимался со мной; но смею заверить, что я тем временем не сидел сложа руки и, хоть не рисовал с гипсов, однако работал гораздо серьезнее и с большим воодушевлением, так как чувствовал себя свободным...

Эти два месяца давно уже прошли, а Мауве все еще у меня не был. Вдобавок тут выяснились кое-какие обстоятельства с Терстехом, которые вынудили меня написать Мауве следующую записку: «Давайте пожмем друг другу руки и не будем питать взаимной неприязни или обиды. Вам очень нелегко руководить мною, а мне слишком трудно оставаться у вас под началом: вы требуете «беспрекословного повиновения» каждому вашему слову, я же на это не способен. Таким образом, ваше руководство и мое пребывание под ним кончились. Но это вовсе не освобождает меня от сознания того, что я благодарен и обязан вам».

Мауве мне не ответил, и с тех пор я его не видел. Сказать Мауве: «Мы должны идти каждый своей дорогой» — меня побудила уверенность в том, что на него сильно влияет Терстех.

Я убедился в этом с помощью самого Терстеха, когда он дал мне понять, что сделает так, чтобы ты перестал присылать мне деньги. «Мы с Мауве постараемся положить этому конец»...

Тео, я — человек с недостатками, слабостями и страстями, но я, как мне кажется, никогда не пытался отнять у кого-нибудь хлеб или друзей. Мне случалось вступать с людьми в словесные бои, но я считаю, что покушаться на чужую жизнь из-за различия во взглядах недостойно порядочного человека; во всяком случае, это нечестный прием борьбы.

190

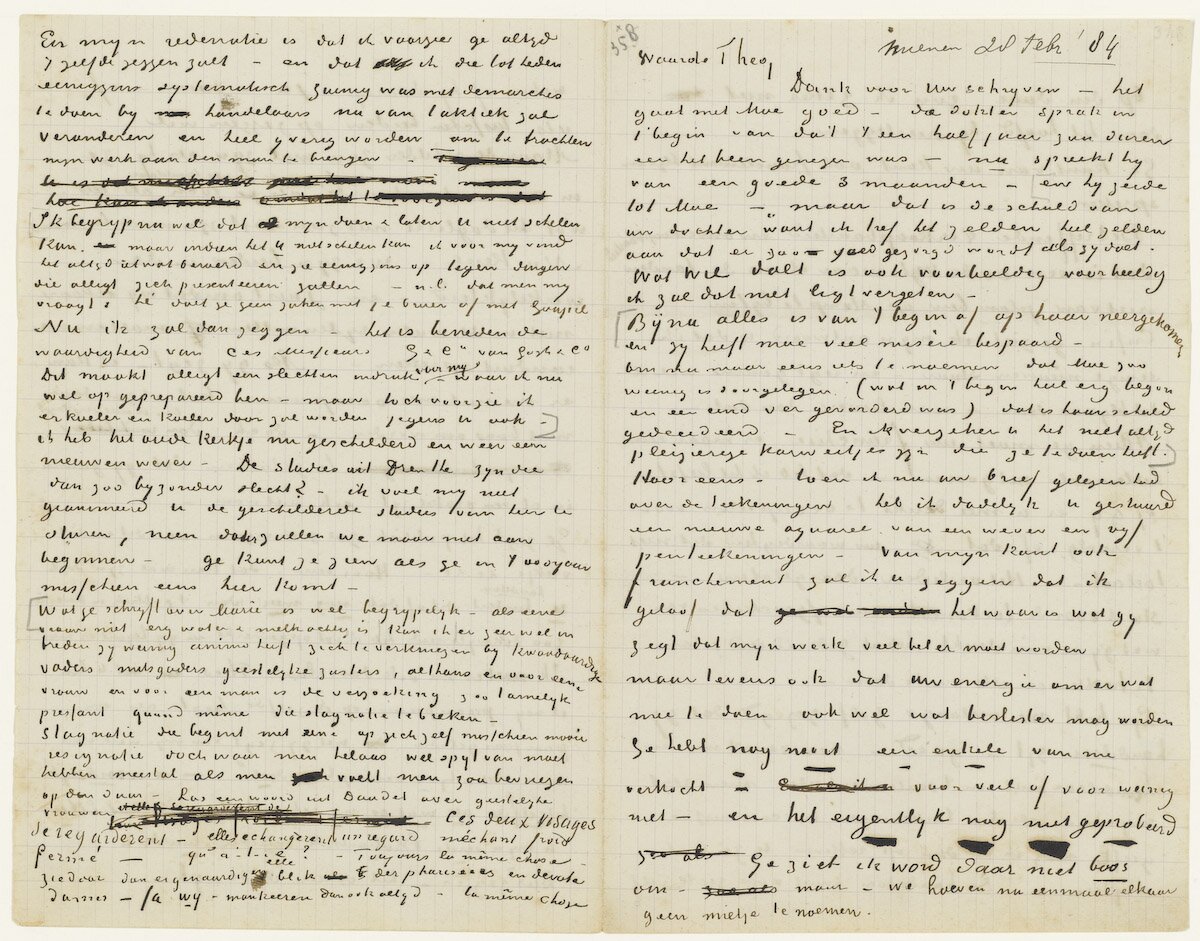

Прилагаю маленький набросок землекопов. Сейчас объясню, почему я тебе его посылаю.

Терстех сказал мне: «И раньше ты не добился ничего, кроме полного провала, и сейчас будет то же самое». Ну нет, теперь совершенно другое дело, и такие рассуждения, по существу, не что иное, как софизм.

То, что я не гожусь для торговли или долгого ученья, вовсе не доказывает, что я не способен также быть художником. Наоборот, будь я способен стать священником или торговцем картинами, я, вероятно, не был бы пригоден для рисования и живописи.

Именно потому, что у меня рука рисовальщика, я и не могу перестать рисовать. Скажи сам, разве я когда-нибудь сомневался, медлил или колебался с того дня, как начал рисовать? Ты ведь, по-моему, хорошо знаешь, как упорно я пробивался вперед; естественно, что я постепенно закалился в борьбе. Но возвращаюсь к наброску — он был сделан на Геест, во время ливня, когда я стоял на грязной улице среди шума и сутолоки. Я посылаю его тебе в подтверждение того, что, как доказывает мой альбом, я стараюсь схватить вещи «в движении».

Теперь представь себе, например, самого Терстеха на Геест, где землекопы укладывают в песчаную канаву водопроводные или газовые трубы. Хотел бы я посмотреть, какую рожу он при этом скорчит и какой набросок сделает! Шататься по верфям, узким переулкам и улицам, заходить в дома, в залы ожидания, порою даже в трактиры — не такое уж приятное времяпрепровождение, если ты не художник. Художнику же предпочтительнее торчать в самой грязной дыре, лишь бы там было что рисовать, чем получить приглашение на чай к очаровательным дамам, если только он, конечно, не собирается рисовать их, ибо в таком случае для художника хорош даже званый чай...

Хочу этим сказать только, что поиски сюжетов из жизни рабочих людей, заботы и хлопоты с моделями, рисование с натуры непосредственно на месте — это грубая, временами даже грязная работа. Право же, манеры и костюм продавца из модного магазина не слишком подходят для меня или любого другого человека, которому надо не разговаривать с красивыми дамами и богатыми господами, не продавать им дорогие вещи и зарабатывать, вернее, делать на этом деньги, а рисовать — например, землекопов в канаве на Геест.

Умей я делать то же, что Терстех, будь я способен на это, я был бы не пригоден к моей профессии: с точки зрения моей профессии мне лучше оставаться таким, как есть, чем втискивать себя в формы, которые мне не подходят. Я никогда не чувствовал себя свободно в хорошем костюме, мне и раньше было не но себе в красивом магазине, а теперь было бы и подавно — я там, безусловно, надоел бы самому себе и до смерти наскучил бы другим; но я совсем другой человек, когда работаю на Геест, или на вересковой пустоши, или в дюнах. Тогда мое уродливое лицо и поношенный костюм прекрасно гармонируют с окружением, я чувствую себя самим собой и работаю с наслаждением...

Я перебиваюсь как могу и, мне кажется, не принадлежу к числу тех, кто вечно жалуется, что «в Гааге совсем нет моделей».

Словом, когда люди отпускают замечания по поводу моих привычек, одежды, лица, манеры разговаривать, что мне на это ответить? Только то, что такая болтовня вызывает у меня скуку. Разве я плохо веду себя в любом другом смысле, разве, например, я груб или неделикатен?

Знаешь, по-моему, суть вежливости заключается в доброжелательности по отношению к ближнему; вежливость обусловлена потребностью, которую испытывает каждый, у кого в груди есть сердце,— потребностью помогать другим, быть полезным кому-нибудь и, наконец, жить вместе с людьми, а не одному. Поэтому я рисую не для того, чтобы докучать людям, а напротив, делаю все возможное, чтобы развлечь их или обратить их внимание на вещи, достойные быть замеченными, но известные далеко не каждому.

Не могу поверить, Тео, что я в самом деле грубое и наглое чудовище, которое заслуживает изгнания из общества, что Терстех прав, утверждая, будто «мне нельзя разрешить остаться в Гааге».

Разве я унижаю себя тем, что живу среди людей, которых рисую, что посещаю рабочих и бедняков в их домах или принимаю их у себя в мастерской?

Я считаю, что этого требует мое ремесло и что только люди, ничего не понимающие в рисовании и живописи, могут возражать против моего поведения.

Я спрашиваю: где находят свои модели те художники, которые работают для «Graphic», «Punch» и т. д.? Разве они не выискивают их самолично в беднейших кварталах Лондона? Разве знание людей, присущее таким художникам, дано им от рождения? Разве они не приобрели его, живя среди людей и обращая внимание на вещи, мимо которых проходят другие, и помня то, что забывают другие?

Бывая у Мауве или Терстеха, я не умею выразить свои мысли так, как мне хотелось бы, и, вероятно, приношу себе этим больше вреда, чем пользы. Но когда они попривыкнут к моей манере разговаривать, она перестанет раздражать их.